放課後等デイサービス業界に

広く通じる情報を随時配信中!

【令和9年度に向けた】障害福祉計画及び 障害児福祉計画に係る基本指針の見直しのポイント

2025/10/14

障害福祉施設向け最新ニュース

みなさんこんにちは!

はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援、そして相談支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

この記事では、令和9年度に向けて議論が始まった『障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針』の見直しのポイントについて、概要をお伝えします。

参考資料

令和9年度に向けた障害福祉計画及び 障害児福祉計画に係る基本指針の見直し

こども家庭庁支援局障害児支援課(R7.9.29)

令和9年度に向けた第8期障害福祉計画および第4期障害児福祉計画の基本指針とは

令和9年度に向けて第8期障害福祉計画および第4期障害児福祉計画の基本指針の見直しの議論が始まろうとしています。

9月29日には、見直しにあたっての議論の方針と見直しのポイントが確認されました。

今後の動向を確認するため、見直しのポイントを確認していきたいと思い思います。

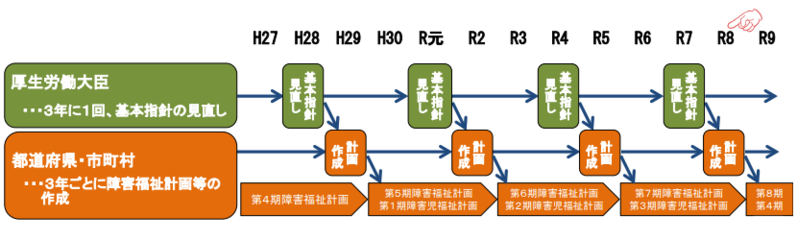

(参考)基本指針の策定スケジュール

〇 基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第87条第1項の規定に基づき、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的として、作成されるもの。

〇 また、平成28年6月に公布した改正児童福祉法第33条19第1項の規定に基づき、障害児通所支援等の提供体制及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保することを目的として、作成されるもの。

〇 障害福祉計画及び障害児福祉計画は、この基本指針に即して市町村・都道府県が作成。

〇 第8期障害福祉計画及び第4期障害児福祉計画(令和9~11年度)を作成するための基本指針は令和8年3月告示予定

令和9年度に向けた障害福祉計画及び 障害児福祉計画に係る基本指針の見直し こども家庭庁支援局障害児支援課(R7.9.29)「(参考)基本指針の策定スケジュール」を加工して作成

基本指針見直しのポイントー障害児支援関係ー

<障害児支援関係>

また、こども大綱及びこども未来戦略等も踏まえ、インクルージョンを更に推進する観点から、インクルージョンの推進体制の構築においては、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等における障害児の受入れ体制の整備状況を踏まえることが重要であることについて、記載してはどうか。

(※)(1)高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能、(2)障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能、(3)インクルージョン推進の中核機能、(4)障害児の発達支援の入口としての相談機能

これらを踏まえ、引き続き、主に重症心身障害児を受け入れる事業所の確保に関する成果目標を設定するとともに、地域の実情に応じて、児童発達支援センター等の事業所における重症心身障害児の受入体制の確保についても、新たに成果目標を設けることとしてはどうか。

このため、地域における多様な障害児及び家族を支援する観点から、障害児相談支援を利用していない場合においても、一般施策(※1)における障害児の受入れ体制の整備状況を踏まえて、保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関とも連携を図り、ライフステージを通じた伴走的な相談支援の体制を確保することについて、記載してはどうか。

※1 保育所、認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等

※2 セルフプランについては、令和6年度地域支援体制整備サポート事業実施報告書(国実施分)において、自治体内や近隣自治体において障害児相談支援事業所が不足しているか否かに関わらず、保護者がセルフプランを希望する場合が多いため、セルフプランか否かに関わらず、乳幼児健診等の情報や利用できる一般施策等の状況を把握している関係機関と連携し、通所給付決定を行うことを徹底することが重要であることが示された。

これを踏まえ、強度行動障害を有する障害児に対して、障害児通所支援等において適切に支援ができるよう、支援ニーズを把握するとともに、地域における課題の整理や専門的人材の育成、地域資源の開発等を行い、地域の関係機関との連携を図りつつ支援体制を整備することに関する成果目標を新たに設けることとしてはどうか。

基本指針見直しのポイントーその他ー

<第149回社会保障審議会障害者部会において示された見直しのポイント(抜粋)>

また、セルフプランについては、市町村別のセルフプラン率等を令和6年度から公表しているところであり、こうした状況も踏まえつつ、相談支援専門員の計画的な養成等を通じて、本人や家族がのぞまないセルフプランの解消に向けて取り組むことについて記載してはどうか。

また、令和7年6月に策定した「省力化投資促進プラン-障害福祉-」において、障害福祉分野の「都道府県ワンストップ窓口」の設置など、生産性向上に関する目標・KPIが設定されたこと等を踏まえ、人材確保・定着、生産性向上の支援体制の整備に向けた成果目標を追加してはどうか。

例えば、障害者グループホームの質の確保については、令和7年度中に策定予定の支援に関するガイドラインや、また、令和7年度から義務化された地域連携推進会議等による取組を踏まえ、障害者グループホームが地域に開かれ、運営を事業者自ら適正にしていく取組を推進することの重要性について記載してはどうか。

また、就労系障害福祉サービスの質の確保についても、令和7年度中に策定予定の指定就労継続支援事業所の新規指定や運営状況の把握に関するガイドラインを踏まえ、適切な事業運営の確保に向けて取り組むことの重要性について記載してはどうか。

また、利用者のニーズに応じたサービス選択や事業者のサービスの質の向上に資するよう、障害福祉サービス等情報公表制度を設けているが、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において未実施事業所への減算を設けたところであり、引き続き、情報公表の取組を進めるとともに、令和7年度より、経営情報の報告・公表制度も設けたところであり、こうした状況を踏まえて記載を追加してはどうか。

指導監査については近年、営利法人が運営する障害福祉サービス事業所数が急増している中、多くの影響があるような処分事例も発生している。質の確保されたサービス提供のために、運営指導・監査の強化が必要ということで、令和7年度から強化に取り組んでいる障害福祉分野における運営指導・監査の重要性についても記載してはどうか。

その際、令和6年度から、障害者総合支援法改正により、都道府県が行う事業者指定に対して市町村が関与できる仕組み(意見申出制度)が導入されているが、きめ細かい地域ニーズに応じたサービス提供体制の確保を図るためには本制度の活用が有用であるところ、その活用にあたっては、障害(児)福祉計画の記載が根拠となるため、本制度の活用を念頭に計画の記載を検討することの重要性について改めて盛り込んではどうか。

また、手話施策推進法が成立したことを踏まえ、引き続き、手話通訳をはじめとする意思疎通支援従事者の養成や派遣体制の整備を行うことに加え、人材の高齢化という課題に対応するため、特に若年層に重点を置いた、意思疎通の手法の周知を合わせて行うなど、幅広い年齢層による支援者の養成を行うことの重要性について盛り込んではどうか。

また、「障害福祉サービス等の提供に当たっての意思決定支援ガイドライン」を踏まえ、令和6年度に相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準を改正したところであり、サービス担当者会議等における本人の同席等の徹底を図るなど、障害者の意思決定支援をより一層推進する必要があることについて記載してはどうか。

あわせて、結婚、出産、子育てを含め、障害者がどのような暮らしを送るかは本人が決めることを前提として、障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、希望する生活の実現に向けた支援を行うため、障害福祉や母子保健及び児童福祉の関係機関における各種施策の連携による支援の推進に取り組むことについて記載してはどうか。

また、「第1次国土強靱化実施中期計画」(令和7年6月6日閣議決定)も踏まえ、施設・事業所等の耐災害性強化対策の必要性について盛り込んではどうか。

・ 障害福祉サービスの地域差を是正し、供給が計画的かつ効率的に行われる方策

・ 都道府県知事が行う事業所指定の際に市町村が意見を申し出る仕組みの推進

・ 共同生活援助における総量規制も含めた地域の実態や地域移行の状況も踏まえた事業所指定の在り方

・ 利用者の状況に応じた適切な給付決定のための取組

達成すべき基本的な目標(成果目標)について

参考とありますが、「達成すべき基本的な目標(成果目標)を設定する分野」として、「障害福祉サービス、相談支援並びに市町村都道府県の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標」に成果目標が設定される見込みです。

目標達成に向けて定期的な状況確認を行うべき指標(活動指標)が定められることにより、より一層の障害福祉サービスの充実が図られる仕組みとなるようです。

まとめ

令和9年度に向けて『障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針』の見直しの議論が始まりました。

今回の特徴は、目標達成に向けて定期的な状況確認を行うべき指標(活動指標)を定めることです。

まだ議論をするポイントの確認だけですが、障害福祉サービスの今後を大きく左右する議論です。

今後も議論の動向を注視していきましょう。

さいごに

放課後等デイサービスの事業を続けていくためには、専用ソフトの活用も極めて有効な手段の一つです。

弊社が提供する「HUG」は、放課後等デイサービスを運営している事業者様の為に成長療育支援システムを開発しています。

日々の記録をつけるだけでサービス提供実績記録票や業務日報など、必要な書類を自動で作成。 記入ミスや記入漏れを防ぎ、 事務作業における残業時間を削減します。

業務日報や出勤表などを自動的にチェック。 記録の不備や減算対象になる場合は警告を表示し、不備や適切ではない人員配置を未然に防ぐので 健全な施設運営を実現します。

放課後等デイサービス・児童発達支援に特化したシステムを活用し、安心・安定した運営を目指しませんか?

お電話でのご案内も受け付けております。

お気軽にお問い合わせください。

052-990-0322

受付時間:9:00~18:00(土日休み)

メールマガジンの登録

新着記事や放課後等デイサービスに関するお役立ち情報をお届けします!

- アクセスランキング

- カテゴリ

- 最新の記事

-

-

【障害福祉報酬】令和8年度の報酬引き下げ案とは?ポイント整理

-

地域で信頼される児童発達支援の一番の老舗となるために 【コンサーン株式会社様】

-

相談支援で見つけた課題に合わせた事業展開【一般社団法人こもれび】

-

ココトモファームが【ノウフク・アワード2025】グランプリ受賞!

-

安心を積み重ねてきたから”今”がある【特定非営利活動法人みらい様】

-

【施設運営】放課後等デイサービスで勤務シフトを組む手順

-

保護者の立場から入った障がい児支援と相談支援【合同会社TKオフィス様】

-

相談支援員をご存知ですか? -相談支援専門員との違いについて-

-

児童指導員等加配加算の算定要件について

-

「自然保育」の理念のもと保育と療育で子どもを支援【株式会社モアスマイルプロジェクト様】

-

- 話題のキーワード