放課後等デイサービス業界に

広く通じる情報を随時配信中!

【創設】就労選択支援が令和7年10月1日施行

2025/09/25

障害福祉施設向け最新ニュース

みなさんこんにちは!

はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

この記事では、2025年10月1日に創設される『就労選択支援』について、詳しくお伝えします。

参考資料

就労選択支援について

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課(R7.1.30)

就労選択支援実施マニュアル

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課(R7.4.21)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備 及び運営に関する基準について

(平成 18 年 12 月6日障発第 1206001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

【新旧対照表】P174第九の二 就労選択支援 参照

就労選択支援とは

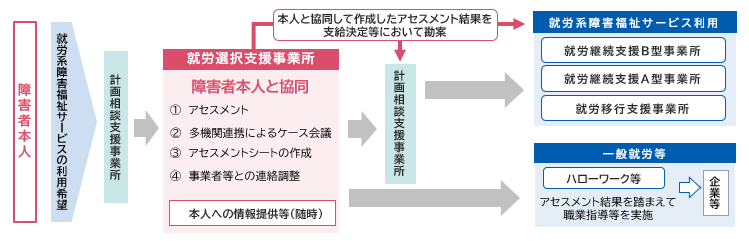

障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する制度です。

令和6年度の法改正で公布され、令和7年10月1日より施行されます。

第五条 (略)13(※ 13項を新設)

この法律において「就労選択支援」とは、就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするものとして

(1)主務省令で定める者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の(2)主務省令で定める事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、適切な支援の提供のために必要な障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他の(3)主務省令で定める便宜を供与することをいう。

<基本方針>

短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、 就労に関する適性、 知識及び能力の評価や就労に関する意向、 就労するために必要な配慮やその他の下記の主務省令で定める事項について整理を行います。

アセスメント結果を踏まえ、 障害者本人や関係者 ( 家族や学校、 支援機関等 ) を交えた多機関連携によるケース会議を行い、 障害者本人の就労に関する意思決定支援を行います。

「就労選択支援について」(厚生労働省)(就労選択支援に関する案内用リーフレット:参照 2025-09)を加工して作成

就労選択支援の実施主体

具体的な内容は次のとおりです。

・ 就労移行支援事業所

・ 就労継続支援事業所

・ 障害者就業 ・ 生活支援センター事業の受託法人

・ 自治体設置の就労支援センター

・ 障害者能力開発助成金による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関

< 要件>

就労選択支援の実施主体については、 指定基準において、「 就労移行支援または就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事業所の3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験および実績を有すると都道府県知事が認める事業者 」と定めています。

就労選択支援事業所は、協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、 地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めなければなりません。

・ 10 人以上

<従事者の人員配置 ・ 要件>

〇 就労選択支援員 15:1以上

〇 就労選択支援は短期間のサービスであることから、個別支援計画の作成は不要、サービス管理責任者の配置

は求めない。

〇 就労選択支援員の要件

・就労選択支援員養成研修を修了していること。

※ 就労選択支援員養成研修の受講要件は、障害者の就労支援に関する基礎的研修を修了していることや障害者の就労支援

分野の勤務実績が通算5年以上あること。

【令和9年度末までの経過措置】

下記の5つの研修のうち、いずれかの研修修了者は、就労選択支援員養成研修の受講が可能。

・ 障害者の就労支援に関する基礎的研修

・ 就業支援基礎研修 ( 就労支援員対応型 )

・ 訪問型職場適応援助者養成研修

・ サービス管理責任者研修専門コース別研修 ( 就労支援コース )

・ 相談支援従事者研修専門コース別研修 ( 就労支援コース )

<職員配置>

・ 管理者、 就労選択支援員

〇 特定事業所集中減算 200単位/日

正当な理由なく、就労選択支援事業所において前6月間に実施したアセスメントの結果を踏まえて利用者が利用した指定就労移行支援、指定就労継続支援A型又は指定就労継続支援B型のそれぞれの提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合について、減算されます。

1か月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行う必要がある場合は、2か月の支給決定を行う。

就労選択支援の対象者

就労選択支援の施行に伴い、 就労継続支援B型は、令和7 年10 月より、「 就労選択支援事業者によるアセスメントにより、 就労面に係る課題等の把握が行われている者 」が利用対象となることから、 新たに就労継続支援B型を利用する意向がある場合は、 就労選択支援を予め利用することになります。

( なお、50 歳に達している者や障害基礎年金1級受給者、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者等については、就労選択支援事業者によるアセスメントを行うことなく、 就労継続支援B型の利用が可能です。 )

ただし、

・ 最も近い就労選択支援事業所であっても通所することが困難である等、 近隣に就労選択支援事業所がない場合

・ 利用可能な就労選択支援事業所数が少なく、 就労選択支援を受けるまでに待機期間が生じる場合

は、 就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経た就労継続支援B型の利用が認められます。

※ 以下に記載する対象者は、 障害者本人の希望に応じて就労選択支援を利用することができる。

・ 新たに就労継続支援A型や就労移行支援を利用する意向がある障害者

・ 就労経験がある者 ( 年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者に限る。)、50歳に達している者、障害基礎年金1級受給者のいずれかであって、新たに就労継続支援B型を利用する意向がある障害者

・ 既に就労移行支援又は就労継続支援を利用しており、支給決定の更新等の意向がある障害者

(2) アセスメント結果の作成に当たり、利用者及び関係機関の担当者等を招集して多機関連携会議を開催し、利用者の就労に関する意向確認を行うとともに担当者等に意見を求める。

(3) アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて関係機関等との連絡調整を実施。

(4) 協議会への参加等による地域の就労支援に係る社会資源や雇用事例等に関する情報収集、利用者への進路選択に資する情報提供を実施。

就労選択支援の目的

就労選択支援の目的は、 働く力と希望のある障害者に対して、 本人が自分の働き方について考えることをサポートすることにあります。

また、就労継続支援を利用しながら就労に関する知識や能力が向上した障害者には、本人の希望も重視しながら、就労移行支援の利用や一般就労等への選択の機会を適切に提供することも行います。

具体的には、以下になります。

(1) 本人の強みや課題、 特徴を本人と協同して整理し、 自己理解を促すこと

(2) その過程や結果を通じて、 本人が進路を選び、 決めていくこと

そのため、「 就労選択支援は就労の可否を判断したり、どの就労系障害福祉サービスを利用するかの振り分けを行うものではない 」ということに留意が必要です。

また、就労選択支援員養成研修を受講した者を配置することにより、質の高いアセスメントに基づいた就労支援を提供できることや、本人の自己理解を促進すること、地域の関係機関と連携することにより、 より適切な進路選択が可能になります。

まとめ

令和7年10月1日から、新たに就労選択支援が始まります。

就労選択支援では、作業場面等を通じて就労能力や適性に関する状況把握(アセスメント)を行い、その結果や家族・関係機関の意見等を踏まえて、本人の選択肢を広げ、より良い進路選択につながるような情報提供を行います。

障がいのある本人が就労先や働き方についてより良い選択できるよう支援するため、主に就労移行支援や就労継続支援A型・B型、ハローワーク等を利用する前段階で利用します。

また、現在において就労移行支援または就労継続支援を利用している方の利用も可能です。

就労選択支援事業を実施するにあたっては、障がい福祉サービス等の提供と同様に指定権者の指定が必要になります。

就労選択支援員養成研修を受講した者が 質の高いアセスメントに基づいた就労支援を提供することで、より適切な進路選択を支援していきます。

農福連携×福祉事業見学ツアーを開催します!

弊社では、「就労移行支援・就労継続支援B型事業所 ココトモワークス犬山」を中心に農福連携と6次産業に取組む実際の現場を巡る農福連携×福祉事業見学ツアーを開催しております。

■開催場所

愛知県犬山市 ココトモワークス及び今井地区

■開催日時

2025年 10月 21日 (火) 10:30~15:00

2025年 11月 13日 (木) 10:30~15:00

■当日のスケジュール(予定)

10:30 集合・移動(名鉄犬山駅東口集合:愛知県)

10:50 ~ 12:00 事業概要説明

12:00 ~ 13:00 昼食

13:00 ~ 14:00 農地視察

14:00 ~ 14:15 質疑応答会

14:15 ~ 14:30 移動・解散(名鉄犬山駅)

■参加料

費用は無料ですが昼食代を実費頂戴いたします。

※ ご希望の場合、犬山駅から送迎も可能です。

農福連携と6次産業化に取り組む実際の現場をご見学いただけます。

・障がいのある方の居場所創りをサポートしたい方

・地域社会との関りを深めたい方

・多様性に満ちた社会創りについて学びたい方

お気軽にご参加ください。

本ツアーに関するお問い合わせはこちらになります。

受付時間:10:00~18:00(月~金)

▼ ココトモワークス WEBサイト ▼

さいごに

放課後等デイサービスの事業を続けていくためには、専用ソフトの活用も極めて有効な手段の一つです。

弊社が提供する「HUG」は、放課後等デイサービスを運営している事業者様の為に成長療育支援システムを開発しています。

日々の記録をつけるだけでサービス提供実績記録票や業務日報など、必要な書類を自動で作成。 記入ミスや記入漏れを防ぎ、 事務作業における残業時間を削減します。

業務日報や出勤表などを自動的にチェック。 記録の不備や減算対象になる場合は警告を表示し、不備や適切ではない人員配置を未然に防ぐので 健全な施設運営を実現します。

放課後等デイサービス・児童発達支援に特化したシステムを活用し、安心・安定した運営を目指しませんか?

お電話でもご案内も受け付けております。

お気軽にお問い合わせください。

052-990-0322

受付時間:9:00~18:00(土日休み)

メールマガジンの登録

新着記事や放課後等デイサービスに関するお役立ち情報をお届けします!

- アクセスランキング

- カテゴリ

- 最新の記事

-

-

障がいのある子の就学先の種類とその特徴について

-

【ココトモワークス西尾】農福連携で”働く”と”居場所”の新拠点を開所

-

【続報】令和8年度における障害福祉報酬の臨時応急的な見直し案について

-

HUGがCareTEX東京’26に出展【就労移行・就労継続支援B型向けHUG】を先行公開!

-

【障害福祉報酬】令和8年度の報酬引き下げ案とは?ポイント整理

-

地域で信頼される児童発達支援の一番の老舗となるために 【コンサーン株式会社様】

-

相談支援で見つけた課題に合わせた事業展開【一般社団法人こもれび】

-

ココトモファームが【ノウフク・アワード2025】グランプリ受賞!

-

安心を積み重ねてきたから”今”がある【特定非営利活動法人みらい様】

-

【施設運営】放課後等デイサービスで勤務シフトを組む手順

-