放課後等デイサービス業界に

広く通じる情報を随時配信中!

相談支援に関するQ&A Vol.2

2025/07/08

相談支援 お役立ちコラム

みなさんこんにちは!

はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は相談支援に関するQ&Aをまとめました。

相談支援に関わる皆さまに向けては、これまでに以下の記事をご紹介しています。

▶ 相談支援事業所について

▶ 障害者相談支援事業の実施状況について

▶ 【解説】障がい者(児)相談支援の基本報酬について

▶ 【まとめ】障がい者(児)相談支援の加算について

この記事では、相談支援事業について、Q&A形式でお伝えします。

参考資料:

厚生労働省:相談支援業務に関する手引き(令和6年3月)

厚生労働省:相談支援に関するQ&A(令和7年3月18日)

相談支援事業とは

相談支援とは、障がいのある方やそのご家族が自立した生活を送るために、日常生活や社会生活上の課題に対応するための支援を提供する制度です。

適切な福祉サービスの利用を促進し、利用者の生活の質を向上させることを目的として、相談支援は、サービス等利用計画の作成や、地域の関係機関との連携を通じて実施されます。

相談支援事業の目的は、障がいのある方が自分らしい生活を送るために、必要な支援を提供することです。

そのため、市町村、相談支援事業所、医療機関、福祉サービス事業者など多くの機関が連携しながら行われる事業になり、市町村などより委託された相談支援事業所においても「相談支援」が行われます。

相談支援事業所を運営する上での詳細は、以下よりQ&A形式で説明します。

3. 支給決定通知・事務処理要領

【基本相談支援】

指定相談支援事業者が行う「基本相談支援」と、「地域生活支援事業の相談支援事業」との関係についてお示しいただきたい。

○ 「基本相談支援」とは、質の高い計画相談支援を提示する上で重要な基盤となるものであるが、指定特定相談支援事業所が計画相談支援に必要な範囲で行うものである。一方、「地域生活支援事業の相談支援事業」は市町村の責務として、一般的な相談、計画相談支援の対象とならない事例や支援区分認定が難しい事例に対しても積極的かつ真摯に対応するものである。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問21より

計画相談支援の対象者で、モニタリング月ではない時も随時相談があったり、電話が頻回で対応をしなければならない場合も基本相談支援で対応をしなければならないのか。

こういう場合は、委託相談支援事業所が担当することとしてよいか。または、地域定着支援事業で対応することはできないか。

○ 計画相談支援以外の相談支援が日常的に必要な場合は、委託相談支援事業所と連携したり必要に応じてモニタリングの回数を増やすなどの対応も検討されたい。

地域定着支援の対象となる者(単身等であって地域生活が不安定な者)である場合には、支給決定の上で地域定着支援で対応することも想定される。

なお、計画決定月及びモニタリング対象月以外の業務について、一定の要件を満たす場合集中支援加算の対象となる場合がある。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問22より

【対象者】

地域移行支援及び地域定着支援の給付決定に当たり、サービス等利用計画の作成は必要か。

○ 地域移行支援・地域定着支援を利用する者についても障害福祉サービスと同様に、サービス等利用計画の作成が必要である。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問23より

地域活動支援センター等の地域生活支援事業のみのサービス利用者は、計画相談支援の対象外か。

○ お見込みのとおり。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問24より

重度包括支援の利用者も計画相談の対象という扱いでよろしいか。

○ 重度包括支援を利用する場合も、サービス等利用計画案は必要である。重度包括支援を利用する場合はニーズ等が複雑な場合が多いと思われ、相談支援事業者によってニーズ整理を行い他の障害福祉サービス等の利用も検討した上で、重度包括支援の利用となることが想定される。

なお、重度包括支援の場合、通常の調整はサービス提供責任者が行うので、支給決定の最終月のモニタリング(継続の可否の判断)のみ行うことを想定して、1年に1回のモニタリングとしているところである。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問26より

介護保険制度のケアプラン作成対象者の場合であって、障害福祉サービス固有の重度訪問介護による外出支援等、障害福祉の観点からその必要性や支給量について判断する必要がある場合については、サービス等利用計画の作成対象者として良いか。

○ 市町村が支給決定に当たってサービス等利用計画案の作成が必要と認める場合には、作成対象者として差し支えない。

○ 「市町村が必要と認める場合」とは、基本的には、介護保険のケアマネジャーが障害福祉サービスも含めたプランを作成するべきであるが、ケアマネジャーだけでプランを作成するのが困難な場合等を想定している。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問27より

【支給決定プロセス】

サービス等利用計画案等の提出依頼については、文書によることが必須か。

○ 指定特定・障害児相談支援事業者が計画案の作成に当たって、市町村の依頼を受けた者であることを確認できるよう、文書による提出依頼を行うことを必須としている。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問28より

サービス等利用計画案等の提出依頼は、申請後直ちに行うこととしているが、市町村への計画案の提出は障害支援区分の認定後ということでよいか。

○ サービス等利用計画案等の提出依頼は、申請から支給決定までの期間の短縮化を図るため、申請後直ちに行うこととしているが、介護給付費に係るサービス利用に当たっては障害支援区分の認定を踏まえてサービス等利用計画案等を作成する必要があるため、当該計画案の提出は障害支援区分認定後となる。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問29より

【モニタリング】

モニタリング期間の設定についての考え方如何。

○ モニタリング期間については、障害者等の心身の状況、環境、生活課題、援助方針、サービスの種類・内容・量などを勘案して定める必要がある。

具体的には、指定特定相談支援事業者が、サービス等利用計画案において、個々のサービスの効果・必要性を判断すべき時期を設定した上でモニタリング期間の提案をしたものを踏まえ、市町村が設定する。

○ 一般的には、状態が不安定で障害福祉サービス事業者等との連絡調整等を頻回に行わなければならない場合等はモニタリング期間が短くなることが想定され、逆に、状態が安定している場合等はモニタリング期間が長くなることが想定される。

○ 例えば、本人の特性、生活環境、家庭環境等により、以下のような状態像にある利用者の場合、頻回なモニタリングを行うことで、より効果的に支援の質を高めることにつながると考えられるため、標準よりも短い期間で設定することが望ましい。

(具体例)

・ 心身の状況や生活習慣等を改善するための集中的な支援の提供後、引き続き一定の支援が必要である者

・ 利用する指定障害福祉サービス事業者の頻繁な変更やそのおそれのある者

・ その他障害福祉サービス等を安定的に利用することに課題のある者

・ 障害福祉サービス等と医療機関等との連携が必要な者

・ 複数の障害福祉サービス等を利用している者

・ 家族や地域住民等との関係が不安定な者

・ 学齢期の長期休暇等により、心身の状態が変化するおそれのある児

・ 就学前の児童の状態や支援方法に関して、不安の軽減・解消を図る必要のある児

・ 進学や就労をはじめとしたライフステージの移行期にある児や、複数の事業所を利用する等により発達支援や家族支援に係る連絡調整等が頻回に必要な児

・ 重度の障害を有する等により、意思決定支援のために頻回な関わりが必要となる者

・ 障害者支援施設又はグループホームを利用している者で、地域移行や一人暮らし等に係る意思が明確化する前の段階にあって、居住の場の選択について丁寧な意思決定支援を行う

必要がある者

また、下記に掲げる者は、上記の状況に該当する場合が多いと考えられるため、モニタリング期間の設定に当たっては、特に留意して検討すること。

・ 単身者(単身生活を開始した者、開始しようとする者)

・ 複合的な課題を抱えた世帯に属する者

・ 医療観察法対象者

・ 犯罪をした者等(矯正施設退所者、起訴猶予又は執行猶予となった者等)

・ 医療的ケア児

・ 強度行動障害児者

・ 被虐待者又は、その恐れのある者(養護者の障害理解の不足、介護疲れが見られる、養護者自身が支援を要する者、キーパーソンの不在や体調不良、死亡等の変化等)

R3.4.8 相談支援関係Q&A 問29より

計画相談支援給付費等の支給期間やモニタリングの実施月等の具体例を示してほしい。

例1) サービスの支給決定(更新)の有効期間が H28.5.1~H29.4.30 で、モニタリング期間を3月ごととする場合。

1 計画相談支援給付費等の支給期間 H28.5~H29.4

2 受給者証のモニタリング期間の記載 3月ごと(H28.7~H29.4)

3 継続サービス利用支援の実施月 H28.7→H28.10→H29.1→H29.4

例2) サービスの支給決定(新規)の有効期間が H28.5.1~H29.4.30 で、モニタリング期間を毎月(利用開始から3か月間以内)とする場合。

1 計画相談支援給付費等の支給期間 H28.4(計画作成月)~H29.4

2 受給者証のモニタリング期間の記載 毎月ごと(H28.5~H28.7)

3 継続サービス利用支援の実施月 H28.5→H28.6→H28.7

※ H28.7 に、市町村がモニタリング期間の変更について通知。

この場合にモニタリング期間を6月ごとに変更する場合は以下のとおり。

1 計画相談支援給付費等の支給期間 上記から変更なし

2 受給者証のモニタリング期間の記載 6月ごと(H28.10~H29.4)

3 継続サービス利用支援の実施月 H28.10→H29.4

R3.4.8 相談支援関係Q&A 問30より

支給期間の終期月とモニタリングの最終月が一致しない場合の取扱いはどうしたらよいか。

○ 支給期間の終期月には必ずモニタリングを行う必要があるため、モニタリングの最終月を支給決定期間の終期月に設定し、そこから遡ってモニタリング月を設定されたい。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問32より

新規申請や変更申請の場合で、月の途中に支給決定をした場合のモニタリング期間の設定を3か月毎月モニタリングと設定した場合、モニタリング期間の開始時期は支給決定した月から3か月か、支給決定した翌月から3か月か。

○ どちらでも良い。サービス等利用計画のモニタリング時期を参考に、市町村が決定することとなる。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問33より

訓練等給付は、暫定支給決定を2か月間を上限として行うが、暫定支給決定から支給決定を行う際には、改めて指定特定相談事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求める必要はないこととなっている。

訓練等給付の暫定支給決定をした人のモニタリング期間の開始時期は、暫定支給決定の期間の開始月からということでよいか。

○ お見込みのとおり。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問34より

サービス等利用計画等について、短期入所等、単一サービスのみの利用であっても、サービス等利用計画等を作成し、モニタリングを実施する必要があるのか。

○ 単一サービスの利用であっても、その他のサービスの利用の必要性も含め適切なサービスの検討が必要となることから、計画作成や一定期間ごとのモニタリングを実施する必要がある。

なお、モニタリング期間については、市町村において、標準期間を踏まえ、サービスの種類や量、その他の状況等を勘案して個別に判断されたい。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問35より

障害福祉サービス等の支給決定は受けたものの、実際の障害福祉サービス等の利用がなかった場合でも、モニタリング月に継続サービス利用支援を行うのか。

○ 障害福祉サービス等の利用がない場合でも、モニタリング月には継続サービス利用支援を行い、状況を把握した上でサービス内容の変更等が必要かを判断することとなる。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問36より

「相談支援専門員がサービス提供事業所の職員と兼務する場合のモニタリング等の取扱い」については、相談支援専門員が担当する障害者等に直接サービス提供を行うか否かに関わらず、当該相談支援専門員が、担当する障害者等が利用するサービス提供事業所の職員と兼務する場合は、当該相談支援専門員がモニタリング等を行うことは望ましくないとの考えか。

○ お見込みのとおり。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問37より

「相談支援専門員がサービス提供事業所の職員と兼務する場合のモニタリング等の取扱い」については、障害者等が当該相談支援専門員を希望する場合は、「市町村がやむを得ないと認める場合」として、引き続き当該相談支援専門員によるモニタリング等を認めてよいか。

○ 障害者等が希望する場合であっても、サービス提供事業所との中立性の確保やサービス提供事業所の職員と異なる視点での検討が欠如しかねず望ましくないため、当該障害者等に制度の趣旨を説明し理解を求めること。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問38より

相談支援専門員がサービス提供事業所の職員と兼務する場合は、兼務する事業所の利用者のモニタリングを実施することができないこととされているが、同一法人の他の事業所を利用する利用者のモニタリングは実施できるということでよいか。

○ お見込みのとおり。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問39より

計画作成後に遠方の施設に入所した場合、モニタリングは現に契約している指定特定相談支援事業所から施設の近くの事業所に委託可能か。

○ 業務のすべてを他の事業所へ委託することは認められない。遠方の施設であって事業所が出向くことができない場合は、施設の近くの相談支援事業所に引き継ぐことが想定される。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問40より

サービス等利用計画及び障害児支援利用計画は、指定基準において、市町村への提出が義務づけられているが、モニタリング結果については市町村にモニタリング記録等の書類を提出する必要があるか。

○ モニタリングについては、以下に掲げる場合等、必要な時にモニタリング結果を報告することとする。

・ 支給決定の更新や変更が必要となる場合

・ モニタリング期間を設定し直す必要がある場合 等

○ なお、上記に加え市町村が毎回モニタリング結果について報告を求めることも可能である。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問41より

【セルフプラン】

指定特定・障害児相談支援事業者以外の者が計画を作成する場合の作成主体は、誰を想定しているのか。

○ 「指定特定・障害児相談支援事業者以外の者」については、基本的には制限はなく、本人や家族、支援者等が作成したものを想定している。

なお、サービス等利用計画案等は、市町村が支給決定に当たって勘案するものであるため、市町村の支給決定を行う担当職員が作成することは想定していない。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問42より

利用者本人が作成するサービス等利用計画(セルフプラン)の場合も、指定特定相談支援事業者が提出するものと同じ様式で提出しなければならないのか。また、当事者の意向や目標達成時期等、すべての項目を記入しなければならないのか。支給決定を行う市町村の裁量で、項目を減らす等はできないのか。

○ サービス等利用計画の様式は、国で示している様式例を参考に市町村で定めることになっており、セルフプランについても市町村の判断でセルフプラン用の様式を定めることも可能であるが、当事者の意向や生活全般の解決すべき課題、目標達成時期、サービスの種類・内容・量等省令で示している項目については省略することはできない。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問43より

支給決定又は変更の申請があった際、例えば利用者が身体障害者の場合は利用者本人が作成するサービス等利用計画案(セルフプラン)の提出を求めるなど、市町村から利用者に対して、指定特定(障害児)相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案とセルフプランのどちらを提出すべきか申請者に指示してよいか。

○ 利用者本人が作成するサービス等利用計画案(セルフプラン)は、申請者が希望する場合又は身近な地域に指定特定(障害児)相談支援事業者がない場合に、指定特定(障害児)相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案に代えて提出することができるものであり、利用者が希望していないにも関わらず市町村がセルフプランの提出を求めることは厳に慎むべきものである。

R3.4.8 相談支援関係Q&A 問43より

4. 報酬関係

【請求のタイミング】

サービス利用支援は、サービス等利用計画を作成した日が属する月分(以下の場合は平成28年4月分)として翌月に請求するのか。

(例)支給決定の通知日平成28年4月10日 計画作成平成28年4月20日 サービスの有効期間平成28年5月1日~4月分として5月に請求。

○ お見込みのとおり。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問45より

計画相談支援給付費が発生する時点は、いつか。

○ 計画相談支援給付費が発生するのは、市町村から障害福祉サービス等の支給決定を受けた後に、サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画を作成し、利用者から文書により同意を得た時点である。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問46より

【障害児相談支援対象保護者に指定計画相談支援を行う場合】

障害福祉サービスと障害児通所支援の両方のサービスを利用する障害児については、計画相談支援と障害児相談支援の両方を一体的に実施することとなるが、報酬については、障害児相談支援のみの報酬が算定されるという理解でよいか。

○ お見込みのとおり。

なお、18歳以上の障害者が放課後等デイサービスを利用する場合も、その者を障害児とみなして障害児支援利用計画を作成し、障害児相談支援のみの報酬が算定される。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問47より

【介護保険の対象者の場合】

介護保険の対象者の場合、同じ者(ケアマネジャーと相談支援専門員を同一人物が行う)が一体的にプランを作成すると減算されることが報酬告示で示されている。

介護保険のケアプランを作っている者と障害者総合支援法のサービス等利用計画を作っている者が別々である場合、報酬を両方が 100%請求できるのか。

○ 請求できる。

なお、利用者の立場に立った支援を行うためには、両者で調整しながらプランを作成する必要がある。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問48より

【申請却下の場合】

障害福祉サービス等の申請が却下された場合は、計画相談支援給付費等は支給されないのか。

○ お見込みのとおり。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問49より

【利用者が死亡した場合】

指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画案の作成はしたが、サービス等利用計画を作成し、利用者から文書により同意を得る前に利用者が死亡した場合は、サービス利用支援費の算定は可能か。

○ サービス利用支援費の算定はできない。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問50より

【継続サービス利用支援費】

モニタリングの結果、サービス等利用計画等の変更や新たな支給決定等に係る勧奨が必要ない場合であっても、継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助の報酬は算定できるか。

○ 算定できる。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問51より

【契約変更した場合】

指定特定相談支援事業者の廃止や利用者の市町村内の転居等により、別の指定特定相談支援事業者に契約変更した場合であって、契約変更後の指定相特定談支援事業者が、契約変更前の指定特定相談支援事業者からサービス等利用計画を引き継ぎ、利用者の状況を把握するため利用者と面接したりサービス担当者会議を行う等モニタリングを行った場合に、継続サービス利用支援費を算定することは可能か。

○ 契約変更後の指定特定相談支援事業者がモニタリング月ではない月に継続サービス利用支援を行う場合には、市町村に報告し、モニタリング期間の変更を行った上で継続サービス利用支援費を算定することは可能である。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問52より

【計画相談支援給付費の算定の考え方】

計画相談支援給付費の算定に当たっての基本的な考え方如何。

○ サービス利用支援費及び継続サービス利用支援費は、月額報酬のため同一の月に複数回行ったとしてもそれぞれ1回しか算定することはできない。(報酬告示1の注1、2参照)

○ 同一の月に継続サービス利用支援を行った後に、サービス利用支援を行った場合は、継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定する。(報酬告示1の注5参照)

○ サービス利用支援を行った後、同一の月に継続サービス利用支援を行った場合は、サービス利用支援費及び継続サービス利用支援費の両方を算定できる。(留意事項通知第四の1の(6)参照)

R3.4.8 相談支援関係Q&A 問52より

【同一の月に指定サービス利用支援を複数回行う場合】

障害福祉サービスの利用に係る支給決定を受け、サービス利用支援を行った直後に、利用者の心身の状況の急変や転居による環境の変化等により、新たな障害福祉サービス等の申請又は支給決定の変更の申請を行うことが必要となり、同一の月にサービス利用支援を2回行うこととなった場合、同一の月にサービス利用支援費を2回分算定してもよいか。

○ サービス利用支援費は、月額報酬のため、同一の月に複数回行ったとしても1回しか算定することはできない。

R3.4.8 相談支援関係Q&A 問53より

【同一の月に指定継続サービス利用支援と指定サービス利用支援を行う場合】

継続サービス利用支援(モニタリング)を行った直後に、利用者の心身の状況の急変や転居による環境の変化等により、新たな障害福祉サービス等の申請又は支給決定の変更の申請を行うことが必要となり、同一の月にモニタリングとサービス等利用支援を行うこととなった。

モニタリングとサービス利用支援を一連の流れで行ったわけではないので、継続サービス利用支援費及びサービス利用支援費の両方を算定してもよいか。

○ 同一の月にモニタリングを行った後に、サービス利用支援を行った場合は、継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定する。

R3.4.8 相談支援関係Q&A 問56より

障害福祉サービスの体験利用(短期間)を行うための支給決定に係るサービス利用支援を行った後、同一の月に当該支給決定等に係るサービスの利用状況を検証するための継続サービス利用支援(モニタリング)を行い、その結果支給決定等の更新等の申請及び支給決定がなされ、同一の月に当該支給決定に係るサービス利用支援を行った場合には、計画相談支援費の算定はどのように行うこととなるのか。

○ 同一の月にサービス利用支援を行った後にモニタリングを行うことと市町村が決定した者については、サービス利用支援費と継続サービス利用支援費の両方を算定する。

○ さらに、同一の月にサービス利用支援を行った場合であっても、サービス利用支援費は月額報酬のため、サービス利用支援を行った回数分請求することはできない。

R3.4.8 相談支援関係Q&A 問57より

【契約変更した場合】

契約変更前の指定特定相談支援事業者が継続サービス利用支援を行った場合は、同一月に契約変更後の指定特定相談支援事業者は継続サービス利用支援費を算定できるか。

○ 契約変更後の指定特定相談支援事業者が継続サービス利用支援を行った場合には、継続サービス利用支援費を算定できる。ただし、その場合には、継続サービス利用支援費は月額報酬のため同一の月に複数回行ったとしても1回しか算定することはできないことから、契約変更前の指定特定相談支援事業者は継続サービス利用支援費を算定できない。

このような場合、変更前の指定特定相談支援事業者は、転居等に関する利用者の意向を確認しておくべきである。なお、契約変更後の指定特定相談支援事業者にケースを引き継ぐ場合には、ケースを円滑に引き継げるよう配慮すること。

R3.4.8 相談支援関係Q&A 問58より

障害福祉サービス等の支給決定の終期月等において継続サービス利用支援を行った後に、別の指定特定相談支援事業者が同一の月にサービス利用支援を行った場合、契約変更前の指定特定相談支援事業者は継続サービス利用支援費を、契約変更後の指定特定相談支援事業者はサービス利用支援費を算定できるか。

○ 同一の月に継続サービス利用支援を行った後に、サービス利用支援を行った場合は、継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定することとされているため、契約変更前の指定特定相談支援事業者は継続サービス利用支援費を算定できず、契約変更後の指定特定相談支援事業者のみサービス利用支援費を算定する。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問60り

サービス利用支援を行った後に、指定特定相談支援事業者の廃止や利用者の市町村内の転居等により、別の指定特定相談支援事業者に契約変更した場合であって、同一の月に契約変更後の指定特定相談支援事業者が、契約変更前の指定特定相談支援事業者からサービス等利用計画を引き継ぎ、利用者の状況を把握するため利用者と面接したりサービス担当者会議を行う等モニタリングを行った場合に、契約変更前の指定特定相談支援事業者はサービス利用支援費を、契約変更後の指定特定相談支援事業者は継続サービス利用支援費を算定することは可能と考えるが、いかがか。

○ お見込みのとおり。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問61より

【転出・転入】

サービス利用支援又は継続サービス利用支援を行った後に、利用者が市町村外に転出し、同一の月に転出先の市町村で障害福祉サービス等の申請に係るサービス利用支援を別の指定特定相談支援事業者が行った場合、両方の指定特定相談支援事業者が計画相談支援給付費を算定できると考えるが、いかがか。

○ お見込みのとおり。

転出に伴い支給決定を行う市町村が変わった場合は、同一の月であってもサービス利用支援費又は継続サービス利用支援費を算定できる。

この場合、指定特定相談支援事業者は、利用者の転出予定等を事前に確認しておくべきであり、転出先の指定特定相談支援事業者に円滑に引き継げるよう配慮すること。

H25.2.22 相談支援関係Q&A 問62より

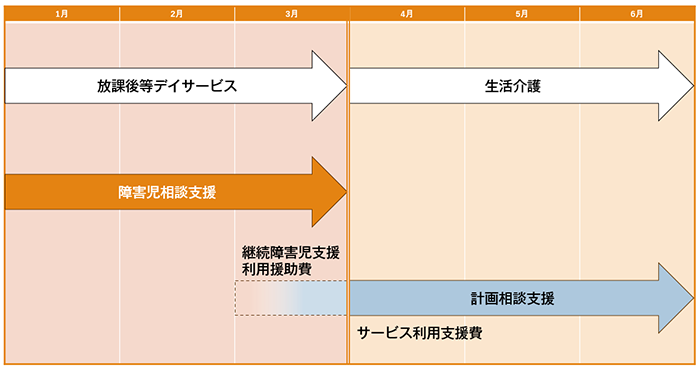

【障害児から障害者へ切り替わる際の取扱い】

障害児通所支援から障害福祉サービス等に利用するサービス等が切り替わる際に、障害児相談支援の支給期間の終期月に指定障害児相談支援事業者が障害児相談支援対象保護者に対して継続障害児支援利用援助を行い、同一の月に、指定特定相談支援事業者が計画相談支援対象障害者に対してサービス利用支援を行った場合、指定障害児相談支援事業者が継続障害児支援利用援助費を、指定特定相談支援事業者がサービス利用支援費を算定することは可能か。

○ 報酬告示において「障害児相談支援対象保護者に対して、指定計画相談支援を行った場合には、所定単位数を算定しない。」とされているため、同一月に指定特定相談支援事業者がサービス利用支援費を算定することはできない。

したがって、サービス等利用計画を作成し、利用者から文書による同意を得る日を、障害児相談支援の支給期間の終期月の翌月に属する日とすること。

なお、この取扱いについては、指定障害児相談支援事業者から指定特定相談支援事業者へケースを引き継ぐ場合も、指定障害児相談支援事業者と指定特定相談支援事業者の両方の指定を受けている事業者がケースを受け持つ場合も同じである。

R3.4.8 相談支援関係Q&A 問62より

R3.4.8 相談支援関係Q&A 問53より

出典元:厚生労働省・相談支援に関するQ&A

本画像は、相談支援に関するQ&Aをもとに加工して作成

【機能強化型(継続)サービス利用支援費・機能強化型(継続)障害児支援利用援助費】

機能強化型(継続)サービス利用支援費及び各種加算の算定要件にある「常勤」の考え方如何。

○ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成18 年12 月6日障発1206001)第二の2の(3)の規定に準じた取扱いとする。

R3.4.8 相談支援関係Q&A 問63より

指定基準及び報酬算定における、相談支援従事者現任研修(主任研修)を修了した相談支援専門員の具体的な取扱いについて示されたい。

○ 相談支援従事者現任研修(主任研修)を修了した相談支援専門員の取扱いについては、各月の前月の末日時点で研修を修了している者とし、修了証の写しにより受講の事実を確認するものとする。

R3.4.8 相談支援関係Q&A 問64より

【契約変更した場合】

機能強化型(継続)サービス利用支援費の以下要件にある「基幹相談支援センター等」とは基幹相談支援センター以外に何が想定されるのか。

・基幹相談支援センター等から紹介された支援困難事例への指定計画相談支援の実施

・基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等への参加

○ (自立支援)協議会や委託相談支援事業所を想定している。

なお、支援困難ケースの紹介については、当該紹介に対応する体制を構築することを求める趣旨であるため、当該月に実績がない場合でも、加算の算定は可能である。

R3.4.8 相談支援関係Q&A 問65より

機能強化型(継続)サービス利用支援費の算定要件について、常勤かつ専従の相談支援専門員を一定以上配置することとされているが、例外として、一部の職員については、兼務が認められている。兼務が可能な職員の範囲等について、どのようになっているか。

○ 以下の図を参照されたい。ただし、機能強化型基本報酬の趣旨を十分踏まえ、兼務により当該指定特定(障害児)相談支援事業所の業務に支障が生じないことを必ず担保するよう留意されたい。

R3.4.8 相談支援関係Q&A 問66より

出典元:厚生労働省・相談支援に関するQ&A

本画像は、相談支援に関するQ&Aをもとに加工して作成

機能強化型基本報酬及び主任相談支援専門員配置加算では、原則として常勤専従が求められているところ、常勤専従が求められている相談支援専門員又は主任相談支援専門員について、管理者を兼務することは可能か。

○ 当該指定特定(障害児)相談支援事業所及び同一敷地内にある指定一般相談支援事業及び指定自立生活援助の事業所における管理者を兼務することは差し支えない。

もっとも、主任相談支援専門員配置加算については、主任相談支援専門員による地域の相談支援事業所の従事者に対する助言指導を実施することが要件とされていることを踏まえ、上記管理者の兼務については、主任相談支援専門員としての上記助言指導の実施に支障が生じないと認められる場合に限ることとする。

R6.4.5 相談支援関係Q&A 問74より

機能強化型(継続)サービス利用支援費の要件として、伝達等を目的とした会議を定期的(概ね週1回以上)に開催することとあるが、事業所内の相談支援専門員による会議で差し支えないのか。それとも、利用者、家族や関係機関(サービス提供事業所等)の関係者を含めた会議を開催する必要があるのか。

○ 当該相談支援事業所内の相談支援専門員による会議で差し支えない

H29.3.31 相談支援関係Q&A 問68より

機能強化型(継続)サービス利用支援費の要件として、二十四時間連絡体制の確保があるが、二十四時間開所しておく必要はなく、二十四時間連絡が取れる体制を確保しておくことで足りるのか。また利用者等とあるので、利用者の家族や利用しているサービス提供事業所も対象になるのか。

○ お見込みのとおり。

また、複数の事業所が協働して体制を確保する場合においては、地域生活支援拠点等を構成する複数の指定特定相談支援事業所全体で連絡体制が確保されていることをもって要件を満たすこととする。

H29.3.31 相談支援関係Q&A 問69より

【障害児相談支援における初回加算】

計画相談支援及び障害児相談支援に係る初回加算は、事業所の変更や転居等に伴い、違う事業所が新規でサービス等利用計画を作成する場合も対象になるのか。

○ 計画相談支援対象障害者等(障害児相談支援対象保護者)に対して、新規にサービス等利用計画(障害児支援利用計画)を作成する場合や、前6月間において障害児通所支援及び障

害福祉サービス等の利用がない場合に対象となるものであるため、利用する相談支援事業所が変更となるだけでは対象にならない。

なお、セルフプランにより支給決定を受けている計画相談支援対象障害者等(障害児相談支援対象保護者)に対して、初めてサービス等利用計画(障害児支援利用計画)を作成する場合も初回加算の対象となる。

R3.4.8 相談支援関係Q&A 問69より

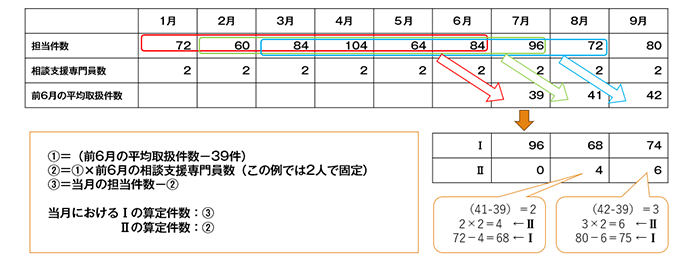

【取扱件数】

取扱件数が40件以上の場合、サービス利用支援費及び継続サービス利用支援費の(I)・(II)のそれぞれの算定について、どのようになるか。

○ 以下例のとおり算定する。

R6.4.5 相談支援関係Q&A 問78より

出典元:厚生労働省・相談支援に関するQ&A

本画像は、相談支援に関するQ&Aをもとに加工して作成

1. 指定基準関連、2. 指定事務関係は、こちら▶▶

まとめ

相談支援事業および相談支援専門員の業務は、障害者総合支援法により明確に定義されています。

厚生労働省の『相談支援事業の手引き』に引き続き、Q&Aが発表されました。

例えば、「相談支援事業所に障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所が併設されている場合は、運営に支障がない場合に限り相談室を兼用して差し支えない。」など設備基準も含めて詳しく掲載されています。

相談支援の運営に疑問がございましたら、こちらのQ&Aをご参照ください。

さいごに

弊社が提供している「相談支援HUG」は、相談支援事業所の事業運営に必要なすべての業務をサポートします。

アセスメントや計画・モニタリングの作成はもちろん、電子サインも可能なので利用者様とのスムーズなやりとりができます。

また、直感的にジェノグラム・エコマップを作成できるので、帳票作成にかかる時間の削減にも貢献します。

相談支援事業所運営にお悩みの方、お気軽にお問い合わせください。

お電話でのご案内も受け付けております。

お気軽にお問い合わせください。

052-990-0322

受付時間:9:00~18:00(土日休み)

メールマガジンの登録

新着記事や放課後等デイサービスに関するお役立ち情報をお届けします!

- アクセスランキング

- カテゴリ

- 最新の記事

-

-

【障害福祉報酬】令和8年度の報酬引き下げ案とは?ポイント整理

-

地域で信頼される児童発達支援の一番の老舗となるために 【コンサーン株式会社様】

-

相談支援で見つけた課題に合わせた事業展開【一般社団法人こもれび】

-

ココトモファームが【ノウフク・アワード2025】グランプリ受賞!

-

安心を積み重ねてきたから”今”がある【特定非営利活動法人みらい様】

-

【施設運営】放課後等デイサービスで勤務シフトを組む手順

-

保護者の立場から入った障がい児支援と相談支援【合同会社TKオフィス様】

-

相談支援員をご存知ですか? -相談支援専門員との違いについて-

-

児童指導員等加配加算の算定要件について

-

「自然保育」の理念のもと保育と療育で子どもを支援【株式会社モアスマイルプロジェクト様】

-