放課後等デイサービス業界に

広く通じる情報を随時配信中!

相談支援事業について

2025/03/13

相談支援 お役立ちコラム

みなさんこんにちは!

はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

放課後等デイサービスや児童発達支援を運営されている事業所様の中には、同法人で相談支援事業も運営されている事業所様も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、個人給付に関する相談支援について詳しくお伝えします。

参考資料:

厚生労働省:相談支援業務に関する手引き(令和6年3月)

厚生労働省:相談支援に関するQ&A(令和6年4月5日)

厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部:障害者の相談支援等について(令和3年7月16日)

厚生労働省 計画相談支援のしくみ

相談支援とは

相談支援とは、障がいのある方やそのご家族が自立した生活を送るために、日常生活や社会生活上の課題に対応するための支援を提供する制度です。

適切な福祉サービスの利用を促進し、利用者の生活の質を向上させることを目的として、相談支援は、サービス等利用計画の作成や、地域の関係機関との連携を通じて実施されます。

・障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与する

障害者総合支援法(旧:障害者自立支援法)の目的(以下)において、重要な役割を果たすのが「相談支援」になります。

障害者総合支援法はこちら

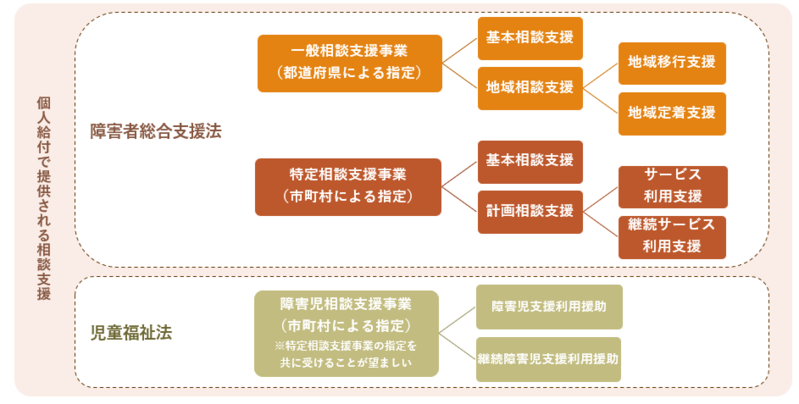

相談支援事業の仕組み

厚生労働省「相談支援業務に関する手引き」図1-1障害児者の相談支援事業をもとに作成

相談支援の種類

相談支援は、基本相談・計画相談・地域相談の3つに分類されます。

「地域移行支援」は、障がい者支援施設(入所施設)や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する人に対し、入所施設や精神科病院等における地域移行の取組と連携しながら、地域移行に向けて支援します。

「地域定着支援」は、入所施設や精神科病院から退所・退院した人、家族との同居から一人暮らしに移行した人、地域生活が不安定な人に対し、地域生活を継続していくための支援を行うものです。

「サービス利用支援」は、申請の時に必要なサービス等利用計画(案)を作成します。居住している市町村からの支給決定後、障がい者福祉サービス事業や関係機関との連絡・調整・連携を図ることで、障がい者はサービスを利用できるようになります。

「継続サービス利用支援」は、一定期間ごとにモニタリングを行い、支給の更新やサービスの変更や見直しなどが必要な場合は担当者会議を開催して継続してサービスが利用できるように支援します。

障がい児の相談支援

障がい児の家族が児童発達支援、放課後等デイサービスなどを希望する場合に相談する先が障害児相談支援事業所になります。

障害児相談支援には、障害児支援利用計画(案)を作成する「障害児支援利用援助」と、障害児通所支援サービス開始後に一定期間ごとモニタリング等の支援を行う「継続障害児支援利用援助」があります。

相談支援事業所とは

相談支援事業の目的は、障がいのある方が自分らしい生活を送るために、必要な支援を提供することです。

そのため、市町村、相談支援事業所、医療機関、福祉サービス事業者など多くの機関が連携しながら行われる事業になり、市町村などより委託された相談支援事業所においても「相談支援」が行われます。

相談支援事業を立ち上げるには、基準人員を満たした上で指定権者(都道府県または市町村)に申請を行い、指定事業者になる必要があります。

相談支援事業所には「一般相談支援事業」と「特定相談支援事業」があり、都道府県等から指定を受けた一般相談支援事業所は、基本相談と地域相談支援を行います。

市町村から指定を受けた特定相談支援事業所は、基本相談と計画相談を行います。

障がい児に対して相談支援および支援計画の作成を行うのであれば、市町村より「障害児相談支援事業」の指定が必要になります。

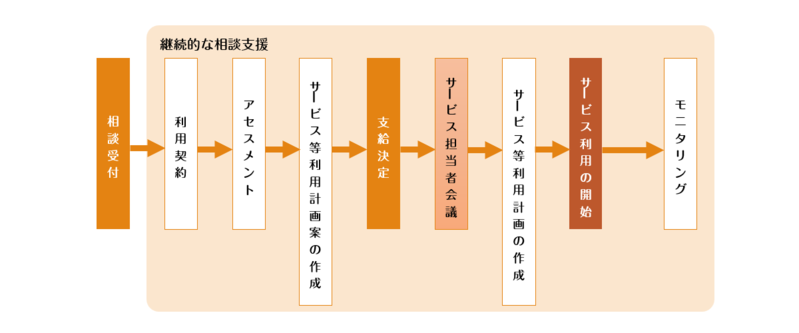

相談支援の流れ

相談支援はまず、市町村や相談支援事業所が相談窓口として、本人のみならず、家族・ 親族や地域住民、関係機関等からの相談を受け止め、丁寧に話を聞き、相談の内容を整理することから始まります。

相談によりサービス利用計画の作成が必要と認められる場合、障がい者(児)の自立した生活を支え、障がい者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、相談支援専門員が計画を立案(ケアマネジメント)していきます。

計画相談支援の基本的な流れ

● STEP1

相談受付

必要に応じて、地域にある様々な福祉サービス等の調整や他の専門機関等へつなぎます。

● STEP2

利用契約

障害福祉サービス等を利用する場合など継続した相談支援が必要な場合には相談支援事業所を利用します。

● STEP3

アセスメント

障がい者(児)の心身の状況、置かれている環境、日常生活の様子、現に受けているサービスなどを確認し、利用者(児や保護者)の希望する生活や自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題を分析

● STEP4

サービス等利用計画案(障がい児支援利用計画案)

以下を勘案してサービス等利用計画案を作成し、市町村に提出します。

・生活に対する意向

・総合的な援助の方針

・解決すべき課題

・サービスの目的・達成時期

・サービスの種類、内容、量

・サービス提供の留意事項

・モニタリング期間

● STEP5

支給決定(市町村)

市町村はサービス等利用計画案を勘案して支給を決定します。

● STEP6

サービス担当者会議

担当者が集まり、サービス等利用計画案をもとに支援者の視点を確認します。

● STEP7

サービス等利用計画の作成(障がい児支援利用計画)

● STEP8

サービス利用開始

● STEP9

モニタリング・計画の見直し

定期的に利用状況を確認し、必要に応じてサービス等利用計画を見直します。

厚生労働省「相談支援業務に関する手引き」図1-2 相談支援の流れをもとに作成

相談支援専門員とは

相談支援専門員は、障がいのある方やその家族の相談に対応し、適切な福祉サービスの利用を支援する専門職です。

具体的には、サービス等利用計画の作成や、関係機関との連携、継続的なモニタリングなどの業務を担います。

相談支援事業所には、1人以上の配置が必要です。

相談支援事業所の利用者が35件/1ヶ月に対して1人配置が基本となるため、利用者数が増えたら相談支援専門員を増員することが望ましいとされています。

【相談支援員とは】

相談支援員は、管理者や相談支援専門員からの指示に基づいて利用者への相談支援を行います。

必要な人数や資格要件はありません。相談支援員として一定の実務経験を積むことで、相談支援専門員を目指すことができます。

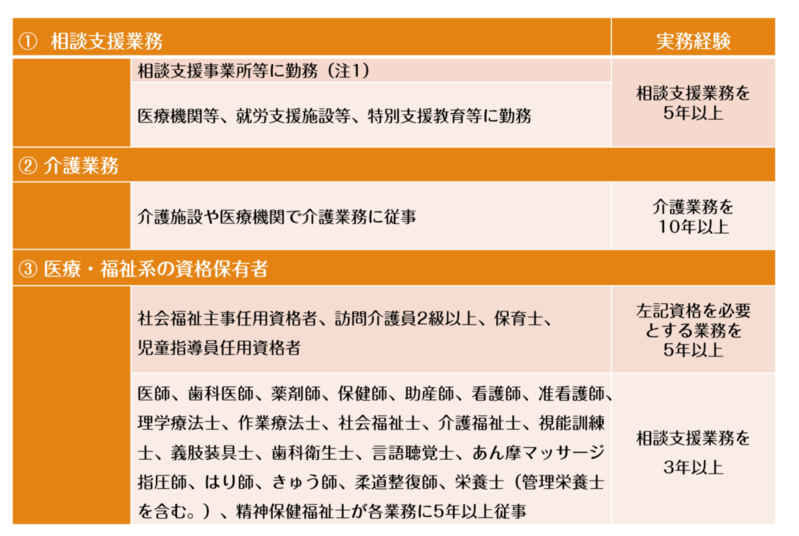

相談支援専門員になるには?

都道府県等が実施する「相談支援従事者初任者研修」を修了することで相談支援専門員になることできます。

受講要件は、障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(3〜10年)を満たすことで受講できます。

また、資格を維持するためには5年に一度「相談支援現任研修」を受講しなければなりません。

【実務経験要件】

相談支援従事者初任者研修の受講要件は次の分野によりことなります。

(注1)平成18年10月1日において現に障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、精神障害者地域生活支援センターの従業者の場合は、 平成18年9月30日までの間の期間で通算3年以上の相談支援業務

厚生労働省「相談支援のしくみ」(参考 )相談支援専門員の実務経験をもとに作成

相談支援専門員に求められること

相談に来る方は、障がいのある人(またはその家族)のため、相談を受ける際は丁寧にヒアリングする "聞く力" が求められると同時に、ケアマネジメントの全プロセスに携わる必要があることから相談支援専門員は、

(1) 信頼関係を形成する力

(2) 専門的面接技術

(3) ニーズを探し出すアセスメント力

(4) サービスの知識や体験的理解力

(5) 社会資源の改善及び開発に取り組む姿勢

(6) 支援ネットワークの形成力

(7) チームアプローチを展開する力

厚生労働省「相談支援業務に関する手引き」表1-4相談支援従事者に求められる資質から引用

など様々な資質が求められ、疾病・障がいがあっても障がい者本人の自立が可能となるよう相談支援を提供していき、利用者の生活を支える重要な役割を果たし、地域の福祉向上に貢献する存在です。

まとめ

障害者総合支援法により相談支援事業は市町村の責務となりました。

相談支援事業および相談支援専門員の業務は、障害者総合支援法により明確に定義されています。

指定を受けた一般相談支援事業所や特定相談支援事業者が「基本相談」を受けますが、サービス利用を計画する「計画相談」を行えるのは特定相談支援事業所になります。

障害児相談支援を行うのであれば、障がい児相談支援事業の指定が望まれます。

相談は市町村や相談支援事業所が相談窓口となり、相談者がサービスの利用を希望した場合は、相談支援専門員がアセスメントをして計画を立案(ケアマネジメント)していきます。

支給決定(市町村)がされ、関係機関によるサービス担当者会議でサービス等利用計画(障がい児支援利用計画)が決定して、初めてサービスの利用が可能になります。

相談に来る方は、障がいのある人(またはその家族)のため、相談を受ける際は丁寧にヒアリングする "聞く力" が求められると同時に、障害福祉サービスに関する幅広い知識が必要になります。このため相談支援専門員は豊富な知識と資質が求められ、資格取得には相応の実務経験が必要になっています。

さいごに

弊社が提供している「相談支援HUG」は、相談支援事業所の事業運営に必要なすべての業務をサポートします。

アセスメントや計画・モニタリングの作成はもちろん、電子サインも可能なので利用者様とのスムーズなやりとりができます。

また、直感的にジェノグラム・エコマップを作成できるので、帳票作成にかかる時間の削減にも貢献します。

相談支援事業所運営にお悩みの方、お気軽にお問い合わせください。

お電話でのご案内も受け付けております。

お気軽にお問い合わせください。

052-990-0322

受付時間:9:00~18:00(土日休み)

メールマガジンの登録

新着記事や放課後等デイサービスに関するお役立ち情報をお届けします!

- アクセスランキング

- カテゴリ

- 最新の記事

-

-

~誰ひとり取り残さない居場所を創る~農福連携×福祉事業見学ツアーを開催!

-

【まとめ】障がい者(児)相談支援の加算について

-

【加算活用事例】子育てサポート加算と家族支援加算~令和6年報酬改定~

-

【検証】感染症対策委員会の議事録をAIで作成できるか?

-

家族のために、そして子どもたちの将来を考えて【合同会社TULA様】

-

【ガイドライン】障害児支援利用計画の作成の流れについて

-

【ガイドライン】放課後等デイサービス計画(個別支援計画)の作成の流れについて

-

2025年6月26日 (木)【ココトモフェスティバル2025 in オアシス21】を開催します!(愛知県名古屋市)

-

10年先の豊かな人生を見据えた”今”の支援【株式会社優奏様】

-

【解説】障がい者(児)相談支援の基本報酬について

-