放課後等デイサービス業界に

広く通じる情報を随時配信中!

知ってほしい「医療的ケア児」と支える人たちのことを 【株式会社Progress様】

2025/09/08

放課後等デイサービス事例インタビュー

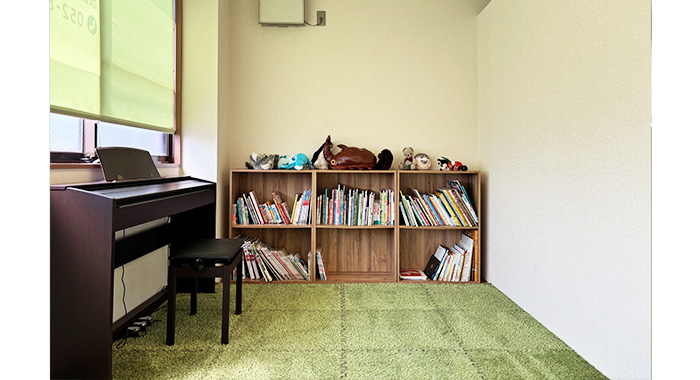

愛知県名古屋市で児童発達支援・放課後等デイサービスを運営する株式会社Progress様にお話を伺いました。

株式会社Progress様は、2023年2月に『児童発達支援 えほんの木 相生山』を開所され、2025年2月に2店舗目の『児童発達支援・放課後等デイサービス えほんの木 base.相川」もオープンしました。

医療的ケア児を受け入れる施設を作り続ける経緯を代表の中村様からお話を伺うとともに、児童発達支援管理責任者の矢田様と保育士の木佐様にもお話を聞くことができました。

1店舗では足りない医療的ケアが必要なお子さんの居場所作り

インタビュアー(以下:イ)代表の中村様にインタビューをお願いしたのは約2年前になります。2回目のインタビューをお引き受けくださりありがとうございます。

イ)児童発達支援 えほんの木 相生山に続いて、多機能型のえほんの木 base.相川を作られた経緯を教えてください。

中村様(以下:中村)おかげさまで相生山は、オープンして1年で高い評価を頂き、常に満員です。

「2軒目は、どうなの?」と療育センターの相談員さんから言われたり、親御さんたちから「来年は年長なんだけど、放課後等デイサービスはやらないの?」と、就学後への不安や、私たちへの期待のお声をいただいていました。

スタート時からえほんの木は、グループとして何店舗かは作りたいという想いはあったのですが、なかなかタイミングもなく時間が過ぎていました。

それが1年半ぐらい経ったときに児童発達支援管理責任者(以降:児発管)から「放課後等デイサービスをやるんですよね」「社長、確か言いましたよね」と言われてしまいました。

イ)職員様や保護者の方からも、そして関係機関からのニーズが強かったんですね。

中村)はい。それに「医療的ケアが必要なお子さんの居場所を作る」という意味で1軒では足りないこともよく分かっていました。ニーズがある場所に出店していきたいと動き始めました。

また、これからは働いているスタッフにも光を当てたいと思っているので、base.相川の児発管と保育士を同席させていただきます。よろしくお願いします。

キャリアを生かしながら、やりたいことを実現

イ)職員様にもお話お伺いしてもよろしいですか?

矢田様:以降矢田)えほんの木base.相川で児発管と管理者を担当しています矢田晴美と申します。

イ)矢田様は1店舗目の相生山にお勤めだったのですか?

矢田)違います。近くの大人向けの生活介護事業所に勤務していました。 10年ほどでしたが支援員から始めて、最後はサービス管理責任者をしていました。

イ)サービス管理責任者まで取得されたのですね。児童の支援自体は初めてですか?

矢田)以前勤めていた法人に放課後等デイサービスがあったので手伝いをしたことはありましたが、児童発達支援は本当に初めてです。

実は保育士と幼稚園教諭の資格も持っているので、若いころは幼稚園教諭をしていました。

本当に子どもが好きなので、子どもに関わる仕事をしたいと思い、障がい児支援もやっていた前の職場に応募したのですが、大人の方に携わることになり、そのまま長くなってしまいました。

イ)えほんの木に、入ることになったきっかけは求人ですか?

矢田)そうですね。募集が保育士だったので、保育士として働きたいと応募させてもらいました。そうしたら、このbase.相川がオープンするので、

「サービス管理責任者の資格があるなら児発管としてやってみないか」と勧められました。

でも、以前の事業所に「小さい子の支援をしたい」と言って辞めたので、保育士として働きたいと一度はお断りさせていただきました。

イ)最終的に児発管を引き受けた決め手は何でしょうか?

矢田)社長の人柄と熱意に口説かれた感じですね。

中村)私はタイミングというか、瞬間的な出会いを凄く大切にするタイプなんです。だって、すごい出会いじゃないですか!

すごい経歴を持っていながら「私は、保育士のパートがやりたい。」なんて。児発管の資格を持っていながら噓でしょと思って(笑)、すぐに説得しました。

今は本人のやってみたいことを叶えつつ、キャリアも生かしてもらえることになりました。

あとは、本人がイメージする事業所を作ってもらい、一緒に夢を叶えられたらと思っています。

イ)中村様としては、矢田様に施設作りを任せられたわけですね。

中村)前職のお話を伺った限り、この方の強みを垣間見ることができました。

子ども好きであることはもちろんですが、管理者としても児発管としてもやれることはいっぱいあるだろうと思ったから強く誘いました。

イ)中村様から見て、矢田様の強みとは、どんなところでしょうか?

中村)僕が見えないものが見えている感じ。わかりやすく言うと、見てる視点ですね。

矢田)社長は経営者、私は支援者として事業所を見ています。

イ)経営的な視点も現場の視点も両方とも必要ですね。

矢田様は初めての障がい児支援で、それが新規開所では、とても大変でしたよね?

矢田)2月に私と看護師と専門職、そして常勤の児童指導員2人の方たちとオープンしましたが、3月末で常勤の児童指導員が2人とも辞めてしまったので、新規開所がというより人員のやり繰りが大変でした。

一気に2人いなくなったので、相生山のスタッフさんにヘルプで来てもらいながら何とかやっていた感じでした。

合理的な配慮と特別扱いしない想い

イ)今度は保育士の木佐様にお伺いします。別の放課後等デイサービスにお勤めだったとお伺いしましたが、医療的ケア児を受け入れたご経験はありましたか?

木佐様:以降木佐)児童発達支援・放課後等デイサービスに2年間勤務していましたが、医療的ケア児の支援経験はありませんでした。経験は、えほんの木の相生山に勤務してからです。

今年の4月に相生山から相川に異動してきました。

イ)現在、お2人は現場でどのような役割分担をされていますか?

矢田)支援の内容は、ほぼ木佐さんにお任せしています。

イ)木佐様は具体的に、どのようなことをされていますか?

木佐)ひと月ごとに活動の内容を考えるのですが、いろいろなカテゴリーの活動がある中で、どの曜日にも活動できるようにバランスを考えながら、大まかなスケジュールを組みます。

具体的には、月のカリキュラムとは別に一日の活動の大体の流れを考えて、活動に必要なものや使う材料などを揃えます。

揃えるだけではなくて、前もってスタッフにやってもらい、 本当にできるか試したり、時間配分を考えます。

例えば、活動でアイスクリームを作るなら、同じように作ってみて、どのくらいの時間でできるかを見て、改善することです。そして当日、スタッフに具体的に活動内容を伝えて、活動全体を見守ります。

「この子には、ちょっと付いていてくださいね。」など、子どもたちの中に入りながら、全体を滞りなく回していきます。

イ)いろいろな活動をご用意されていらっしゃいますが、どのようなことに配慮されていますか?

木佐)ここには年齢や障がいの程度も含めて、いろいろな子どもたちが幅広くいます。

同じ活動でも、全く同じようにはできません。レベル分けが必要で、それを考えながら活動を組んで準備しておきます。

出来上がるものは一緒ですが、全部自分でできるグループは、画用紙の色から自分で選んで、切ることも貼ることもします。それが難しいグループには、全部を切っておいて、貼るだけにします。

同じテーブルにいても、段階によってグループを2〜3つに分かれて活動します。

お手伝いが必要な子には、ぴったりと付き添いますし、3人ぐらいを1人のスタッフが見ることもあります。

イ)同じ活動でも、準備の段階から考えて、グループに分けて合理的配慮をされているわけですね。

木佐)配慮は行いますが、私は医療的ケア児であっても障がいのある子であっても、特別扱いはしないことにしています。

えほんの木base.相川では、特別扱いしないことが当たり前になっています。

子どもたちだって、いつまでも特別扱いされていたら、赤ちゃん扱いされていると感じてしまいます。

障がいという部分で言うと治ることはないので、少しでもその子たちの困り事が軽くなるように。子どもが自ら「助けてください」と言えるようになることが重要です。

周りから手を差し伸べてもらいやすい子になって欲しい。これはスタッフ全員の想いです。

イ)1つのグループの中に医療的ケア児とそうでない子が混ざって活動をするということですか?

木佐)そうです。

イ)合理的配慮のほかに特に気を付けていることはありますか?

木佐)医療的ケア児の中には、チューブを付けている子がいます。それを誰かに引っ張られると大変なことになってしまいます。

中には突発的に動いてしまう子もいるので、そういう動きをする子とはあらかじめ席を離しておくなどリスクを回避しておきます。

また、チューブを付けている子が栄養をとるときは、みんなと一緒だと気が散ってしまい動いてしまうので、別のスペースでゆっくりと対応します。

医療的ケア児にはスタッフがしっかり付いて対応していますが、そのスタッフが休憩入る時に「誰が中心に見るのか」といった人員のやりくりも必要です。

また、てんかん発作のある子は、いつ倒れるか分かりません。倒れてケガをしないように、しっかりと見ていることなども配慮として必要ですね。

イ)なるほど。児童たちの活動グループもですが、職員の配置の仕方、時間帯も考えながらの療育をされていらっしゃるのですね。

木佐)医療的ケア児でも普通の子どもです。みんなの中に入ってやれることもたくさんありますし、人の輪に入り、お友達に興味を示してくれるようになって世界が広がっていきます。

看護師を中心にした医療情報共有

イ)医療的な観点が必要ですね。情報共有や勉強会など何か取り組まれていますか?

木佐)看護師が保護者の方と話をして、どんな薬を飲んでいて、どのくらいの頻度で病院に行っているかなど伺っています。

看護師は、その薬に対して量や副作用について注意しなければならないことを把握して、都度申し送りをしてくれます。

例えば、てんかんの発作を起こした時の対応をまとめた資料を共有してくれています。実際にてんかん発作が起こったら、看護師が処置をしている様子を私たちは見て学ぶことになります。

いずれにしても看護師が中心となって情報共有しています。

イ)保護者の方から寄せられる悩みや期待されていることはありますか?

木佐)医療的ケア児を受け入れてくれる施設が少ないから、とりあえず「ここに入れて一安心」というところが大きいようです。医療的ケア児だから「こうして欲しい」などはあまり聞かないです。

あるとすれば、学校に入ってからですね。小学生になると、保護者の想いと学校の対応とこちらの対応がずれてしまうことがあるので注意が必要です。

私たちは最も尊重すべきは子どもの意思だと思っています。

子どもの想いを汲み取り、保護者の想いとズレがあると感じたときは、保護者の方としっかりと話し合って調整していきます。

イ)相談を受ける中で、意識していることはありますか?

木佐)ご家庭では『できていない』と思われることが多くても、実は『できている』ことがたくさんあります。

保護者の方には、お子さんのできること、できるようになったことを伝えるようにしています。

発言を否定しないからできる情報共有

イ)職員間の情報共有で、意識されていることなどありますか?

木佐)朝の会で前日にあったことを話し合います。

朝の会で「昨日、この子はこんなふうでした。」と全体を見ている私が報告すると、それに対して「どうしてその行動になるのかな」と疑問がでます。

そうすると、その疑問に対してそれぞれの立場からの見立てが発信され、「じゃあ今度は、こうしてみよう。」と落としどころを見つけていきます。

うちのスタッフは、みんなそれぞれ今までの経験が違うんですね。保育園が長かった人、この業界で障がい児だけを見てきた人、看護師で病院に勤めていた人、重心を見ていたことがある人などです。

専門職の人たちも、病院に勤めていた人、学校のカウンセラーだった人など、みんなバックグラウンドが違うので一人の行動一つに対しても見方が違います。

私がこう見えていても、こういう見方もあるんじゃないかと意見が出てきます。

お互いに尊重しているので、確かにそういう見方もあるから「じゃあ、こうしてみようか」と、なんとなく収まっていきます。

絶対にこうしなきゃダメだという人がいないところが、すごくいいんです。

私は自分が思っていることと違うことがあっても、そうだよねと受け入れてから、話し合うように気をつけています。受け入れてもらえると意見が言いやすいですよね。

イ)お勤めをされている中で、やりがいに感じている部分はありますか?

木佐)やりがいという意味では、福祉でも子どもの分野なので、子どもたちは後退することはなく、常に前に進んでいきます。

例えば病気で持っ ていた能力が退化していくような病気の子でも、何かできるようになったり、精神的な部分で進歩や成長が、必ずあります。

それを見つけて拾ってあげられることが、この仕事の面白さや、やりがいになっていると思います。

矢田)私はもともと大人の施設にいたので、成長を見ることができるのは、本当に嬉しいです。

雰囲気は大事なので、スタッフがやってみたいと言ったことはできるだけ取り入れて、スタッフがやりがいを感じられるように、とりあえずやってみるかという姿勢で挑戦し続けていきたいと思っています。

まるで自走しているような事業所に

イ)今後、えほんの木が発展していくために必要だと感じていることを教えてください。

矢田)今、本当にいい職員に恵まれているので十分満足しています。

しかし、子どもたちは大きくなります。放課後等デイサービスは高校生までなので、ここを出た後はどうなるのか。その先も見たいという想いはあります。

大人になっても支援ができるようにトータルな支援ができる会社になるといいと思っています。

うちに来ている子たちは、この先も周りの手を借りながら生きていかなければならないので、学校を卒業した後でも、何らかの形で関わり続けられる体制があると、より安心な気がします。

イ) 将来、支援が繋がっていくような仕組みができたらいいですね。

中村)今年2月からオープンして、まだ半年くらいしか経っていないけど、よくぞここまで来てくれたと感謝しています。

僕の考え方としては、今2人が話してきたように基本的にはすべて前向きに捉えたいです。スタッフと協力して、声掛け合ってやってくれているのはすごくありがたいです。

さらに、こういうことが大事だっていうところまで、汲んでくれています。

みんなが主体的になって、えほんの木がどうやったら良くなるのか、利用者であるお子さんや家族にとって良い事業所であるために、働くスタッフの皆さんが毎日楽しく、やりがいを持って仕事をしていくにはどうしたらいいのか。

それがスタッフの中から生み出されています。まるで自走しているような事業所です。

未来の事業展開までイメージしてくれているみたいなので、湧き上がってきたアイデアを会社の経営判断に生かしていけたらと思っています。

会社はキャリアアップを応援

中村)勉強や研修でスキル アップして、自分のキャリアを上げていくことを会社として応援しています。

保育士として入ってきた木佐さんは、児童発達支援管理責任者を目指しています。

今、忙しい中で基礎研修を受けているんですね。明日が最後の全体研修なので、一旦課題ラッシュが終わるそうです。

他にも児童指導員だった方が、保育士を自学して取得したという報告を2人受けました。

児童指導員と保育士では時給や待遇が違うので、資格証をもらったら待遇を上げています。

相生山の保育士も1名、木佐さんと同じタイミングで基礎研修を受けました。

彼女は元保育園の園長先生です。児童発達支援に触れて、ここで支援にチャレンジしたいと応募くださいました。

先日も面談しましたが、チャンスがあれば児童発達支援管理責任者をやりたいと言ってくれたのでキャリアを応援していきます。

去年、基礎研修を修了した方は児童発達支援センターで働かれていて転職してこられた方なので、キャリアアップのモデルケースにしたいと思う一人でもあります。

それぞれにストーリーがあり、三者三様です。

働くスタッフに光を当てたい

中村)2023年からの事業なので、みんなと話し合いながら考えた職場のテーマは、「働くスタッフに光を当てたい」ということと「子どもたちに安心・安全を届けたい」ことです。

えほんの木の勤務時間は9時〜5時で「子育てしながらでも、働きやすい環境作り」としてスタートしました。

職員の子どもはまだ小さくて幼稚園や小学生くらいの方が多く、どうしても子どもが流行り病で体調を崩して看護休暇を使ったり、早退になってしまいます。

現場としては、人が減ると本当に困るんですが、みんな同じ境遇なので、それを受け止めます。そのときできる人がしっかりして、支え合います。

みんな子育ても一生懸命やって、仕事も一生懸命やる。

子育てをおろそかにして仕事で活躍しようというのは、うちの文化ではなく、「両立するにはどうするのか」というところで、みんな悩んで協力してやっています。

そして、それを可能にするには、人員を少し多めに入れることなので稼働率が低かったら無理なんです。

おかげさまで利用者の皆様に高く評価してもらって子どもが集っているから職員も手厚く配置しておけます。これも、みんなが満足する支援ができている状況があってこそだと思います。

社会的なニーズの高い医療的ケア児の受け入れに取り組めていることも大きいと思うので、ニーズにしっかり応えながら、高いサービスを提供していくということが、「働く人たちに光が当たる」ような職場を作る原動力にもなっています。

ビジネス的な部分に関して最高効率を目指しつつ、療育的な部分をしっかり守っていくことは難しい。

ビジネスと満足する支援の両立は大きな課題で、おそらく経営に近い役割に立った人たちが、課題として認識していくことが大事になってくると思います。

でも大事なところはぶれずにやっていきたいので、とにかくテーマからぶれないように、みんなが笑って、やりがいが持て前向きなことを支援して、会社としてもいろいろ勉強しながらやっていきたいと思っています。

HUGなしでは毎日の事業運営が成り立たない

イ)HUGでお役に立てていることはありますか?

中村)HUGは、まずコミュニケーションツールとして考えています。

矢田)保護者の方とのチャットみたいに連絡できる機能は日常的に使わせていただいています。

やっぱり送迎のタイミングでしか保護者の方と顔を合わせることができないので、思いついたときに、電話よりも気軽にメッセージをやり取りすることができます。

親御さんとの連絡に既読がつくのって、すごくいいですね。お互いが見てくれたなと分かるので、向こうもこちらも安心できて助かっています。

保護者の方も電話だと遠慮してしまうこともあるので、迷ったときに気軽に連絡しやすいっていうのがありますね。

こちらとしても、電話で聞きにくいときに、「どうですか?」 みたいなことが聞きやすいのでHUGで連絡します。

請求でも、間違っていると、HUGが教えてくれるので助かっています。

中村)事業所で締めまでやってチェックして、最後に僕が伝送しています。

HUGは鉄板のサービスだと思っています。HUGなしでは、毎日の事業運営が成り立たないです。

イ)ありがとうございます。お役に立てていれば嬉しいです。

知ってほしい医療的ケア児と家族の思い

「知ってほしい医療的ケア児と家族の思い」周知啓発のためのパンフレット 令和7年4月1日発行

中村)思えば、医療的ケア児の受け入れが全国で広まっていけばいいと思い、以前HUGさんのインタビューを引き受けましたが、そのインタビューを読んで滋賀県から看護師さんが訪問してくれました。

近くの学童に医療的ケア児がいるから看護師としてボランティアをしているそうです。

その地域には放課後等デイサービスがなくて、市外までお母さんが送迎をして利用していたそうです。

そんな経緯から、はぐめいとのうちのインタビュー記事に辿り着いたようです。「ないなら作る」と書いていたことに感銘を受けて電話をくださいました。

その方が今年、滋賀県に医療的ケア児を受け入れる児童発達支・放課後等デイサービスをオープンしたんです。

居場所がなかった子たちのために、少なくとも1つは滋賀県にできました。こういうことが日常になれたら嬉しいです。これもHUGさんのおかげです。

それに求人で応募をいただいた方からも、「HUGのインタビューを読みました。」という方が、ちらほらいるんですよ。

イ)素敵な方と繋がるきっかけになったのなら嬉しいです。求職者にも届いているとは驚きました。

中村)インターネットで「医療的ケア児 名古屋」 と検索すると出てきます。

他にも広報活動の結果で「医療的ケアPPS.lab(ぱぱすラボ)」という、名古屋の医療的ケア児の親の会の代表者の飯村さんと親交があります。

飯村さんは、この事業所が開設してすぐのころから研修をしてくださっています。

飯村さんとの活動などを通じて、名古屋市全体の医療的ケア児の支援体制についても活動をされている名古屋市議員(名東区)のくずや利枝先生ともご縁をいただき、ここのオープンの時にも来てくださりました。

くずや先生は医療的ケア児のご家族も含めた支援について、PPS.labの飯村さんと分かりやすい冊子を作られたので、先日は「よかったら活用してください」とお手紙もいただきました。

イ)分かりやすい冊子ですね。素晴らしい活動ですね。

中村)毎日関わっているから、だいぶ広まったと私たちは思ってしまいますが、やっぱり医療的ケア児のことを知らない人が多い。「認知」ってそういうところがありますよね。

自分の世界では当たり前だと思ったことが、広く見渡すと「なんですか?」って。

制度ができて5年目で、具体的に動き出したのは割と最近なので、何もしてもらえないだろうと思って、お家でずっと過ごされている医療的ケア児の親子はいっぱいいると思います。

幸いなことに国も県も市も、この医療的ケア児の支援に関して、制度として受け皿を作ろうとしている最中なので、僕らもなんとか力になれればと頑張っています。

今回もHUGさんのインタビューを受けるにあたって、支援する側のスタッフも映し出されるといいなと思って引き受けました。

まだ直系は2店舗目ですが、これからもニーズのある場所に医療的ケア児の居場所作りをしていきたいと思っているので、来年また1店舗立ち上げる予定です。

イ)3店舗目も楽しみにしています。本日はありがとうございました。

■ スタッフインタビュー note

https://note.com/ehonnoki_aioiyam

■ プレスリリース

https://presswalker.jp/press/11762

さいごに

弊社が提供している「HUG」は放課後等デイサービス運営会社が開発したソフトウェアです。

請求業務はもちろん、個別支援計画やサービス提供記録の作成から管理も簡単に行えます。

実際にHUGをご利用いただいている放課後等デイサービス事業者様の感想をご紹介していますので、請求ソフトや管理システムの導入を検討されている方はご参考くださいませ。

HUG導入のお客様の声はこちら

お電話でのご案内も受け付けております。

お気軽にお問い合わせください。

052-990-0322

受付時間:9:00~18:00(土日休み)

関連する記事

メールマガジンの登録

新着記事や放課後等デイサービスに関するお役立ち情報をお届けします!

- アクセスランキング

- カテゴリ

- 最新の記事

-

-

【障害福祉報酬】令和8年度の報酬引き下げ案とは?ポイント整理

-

地域で信頼される児童発達支援の一番の老舗となるために 【コンサーン株式会社様】

-

相談支援で見つけた課題に合わせた事業展開【一般社団法人こもれび】

-

ココトモファームが【ノウフク・アワード2025】グランプリ受賞!

-

安心を積み重ねてきたから”今”がある【特定非営利活動法人みらい様】

-

【施設運営】放課後等デイサービスで勤務シフトを組む手順

-

保護者の立場から入った障がい児支援と相談支援【合同会社TKオフィス様】

-

相談支援員をご存知ですか? -相談支援専門員との違いについて-

-

児童指導員等加配加算の算定要件について

-

「自然保育」の理念のもと保育と療育で子どもを支援【株式会社モアスマイルプロジェクト様】

-