ж”ҫиӘІеҫҢзӯүгғҮгӮӨгӮөгғјгғ“гӮ№жҘӯз•ҢгҒ«

еәғгҒҸйҖҡгҒҳгӮӢжғ…е ұгӮ’йҡҸжҷӮй…ҚдҝЎдёӯпјҒ

гҒ“гҒ©гӮӮең’гҒӢгӮүж”ҫгғҮгӮӨгғ»зӣёи«Үж”ҜжҸҙгҒқгҒ—гҒҰеӨ§дәәгҒҫгҒ§гғҺгғігӮ№гғҲгғғгғ—гҒ§ж”ҜжҸҙгҒҷгӮӢжі•дәәгҒёгҖҗеӯҰж Ўжі•дәәгҒӣгҒ„гӮҸгҒ®гӮҸж§ҳгҖ‘

2025/05/01

зӣёи«Үж”ҜжҸҙдәӢдҫӢгӮӨгғігӮҝгғ“гғҘгғј

- зӣёи«Үж”ҜжҸҙдәӢжҘӯ

- гӮӨгғігӮҝгғ“гғҘгғј

- еӯҰж Ўжі•дәәгҒӣгҒ„гӮҸгҒ®гӮҸ

- гӮўгғ«гғҡгғіжё…е’Ң

- ж”ҫиӘІеҫҢзӯүгғҮгӮӨгӮөгғјгғ“гӮ№

- е…җз«ҘзҷәйҒ”ж”ҜжҸҙ

- зӣёи«Үж”ҜжҸҙе°Ӯй–Җе“Ў

- еҠ й…Қе…җз«Ҙ

- гӮ»гғ«гғ•гғ—гғ©гғі

й«ҳзҹҘзңҢй«ҳзҹҘеёӮгҒ§гҒ“гҒ©гӮӮең’гӮ„дҝқиӮІең’гҖҒеӯҰз«ҘдҝқиӮІгӮ„еӯҰзҝ’еЎҫгҖҒж”ҫиӘІеҫҢзӯүгғҮгӮӨгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ„зӣёи«Үж”ҜжҸҙдәӢжҘӯжүҖгӮ’йҒӢе–¶гҒҷгӮӢеӯҰж Ўжі•дәәгҒӣгҒ„гӮҸгҒ®гӮҸж§ҳгҒ«гҒҠи©ұгӮ’дјәгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

е…җз«ҘзҷәйҒ”ж”ҜжҸҙгғ»ж”ҫиӘІеҫҢзӯүгғҮгӮӨгӮөгғјгғ“гӮ№гҖҒдҝқиӮІжүҖзӯүиЁӘе•Ҹж”ҜжҸҙгҖҒзӣёи«Үж”ҜжҸҙдәӢжҘӯжүҖгҖҺгӮўгғ«гғҡгғіжё…е’ҢгҖҸгӮ’з«ӢгҒЎдёҠгҒ’гҒҹзөҢз·ҜгҒӘгҒ©гӮ’гғһгғҚгғјгӮёгғЈгғјгҒ®и°·еІЎж§ҳгҒЁзӣёи«Үж”ҜжҸҙе°Ӯй–Җе“ЎгҒ®й«ҳж©Ӣж§ҳгҒ®гҒҠдәҢдәәгҒӢгӮүгҒҠи©ұгӮ’иҒһгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒ“гҒ©гӮӮең’гҒ®еҠ й…Қе…җз«ҘгҒ®гғ•гӮ©гғӯгғјгҒЁгҒ—гҒҰе…җз«ҘзҷәйҒ”ж”ҜжҸҙгӮ’

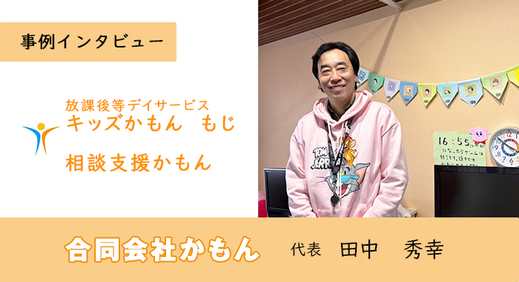

гӮӨгғігӮҝгғ“гғҘгӮўгғјпјҲд»ҘдёӢпјҡгӮӨпјүз°ЎеҚҳгҒ«иҮӘе·ұзҙ№д»ӢгӮ’гҒҠйЎҳгҒ„гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

й«ҳж©Ӣж§ҳпјҲд»ҘдёӢпјҡй«ҳж©ӢпјүгӮўгғ«гғҡгғіжё…е’ҢгҒ®й«ҳж©ӢгҒ§гҒҷгҖӮзӣёи«Үж”ҜжҸҙе°Ӯй–Җе“ЎгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

и°·еІЎж§ҳпјҲд»ҘдёӢпјҡи°·еІЎпјүгӮўгғ«гғҡгғіжё…е’ҢгҒ®и°·еІЎгҒ§гҒҷгҖӮгғһгғҚгғјгӮёгғЈгғјгҒЁгҒ—гҒҰдё»гҒ«и«ӢжұӮжҘӯеӢҷгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гӮӨпјүзӣёи«Үж”ҜжҸҙгҒЁйҡңе®іе…җйҖҡжүҖж”ҜжҸҙгҒ®дәӢжҘӯгҒҜгҖҒгҒ©гҒЎгӮүгҒҢе…ҲгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢпјҹ

й«ҳж©Ӣпјү2019е№ҙгҒ«йҡңгҒҢгҒ„е…җгҒ®йҖҡжүҖж”ҜжҸҙгӮ’е…ҲгҒ«е§ӢгӮҒгҒҰгҖҒзӣёи«Үж”ҜжҸҙгҒҜ1е№ҙеүҚгҒ®2024е№ҙ4жңҲгҒ«е§ӢгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гӮӨпјүйҡңе®іе…җйҖҡжүҖж”ҜжҸҙгҒ®ж–№гҒӢгӮүгҒҠдјәгҒ„гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ2019е№ҙгҒ«1еҸ·еә—гӮ’з«ӢгҒЎдёҠгҒ’гӮүгӮҢгҒҹзөҢз·ҜгӮ’ж•ҷгҒҲгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

и°·еІЎпјүгҒҶгҒЎгҒҜеӯҰж Ўжі•дәәгҒ§гҒҷгҖӮе…ғгҖ…гҖҒиӘҚе®ҡгҒ“гҒ©гӮӮең’гҒӘгҒ©гӮ’йҒӢе–¶гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒқгҒ®дёӯгҒ§еҠ й…Қе…җз«ҘпјҲжіЁ1пјүгҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒҚгҒҹгҒ“гҒЁгҒЁгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ®гғ•гӮ©гғӯгғјгӮўгғғгғ—гҒ«иҒ·е“ЎгӮ’е……гҒҰгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒӘгҒ©гҒ®иӘІйЎҢгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

е…җз«ҘгҒҹгҒЎгӮ’гӮӮгҒЈгҒЁгӮөгғқгғјгғҲгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒж”ҫиӘІеҫҢзӯүгғҮгӮӨгӮөгғјгғ“гӮ№дәӢжҘӯгӮ’зҹҘгӮҠгҖҒдәӢжҘӯгҒЁгҒ—гҒҰе§ӢгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гӮӨпјүеӯҗгҒ©гӮӮең’гҒ«йҖҡгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҠеӯҗгҒ•гӮ“йҒ”гҒ®зҠ¶ж…ӢгӮ’иҰӢгҒҰгҖҒй–ӢжүҖгҒ«иёҸгҒҝеҲҮгӮүгӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ

и°·еІЎпјүгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮгҒҹгҒҫгҒҹгҒҫдәӢжҘӯгӮ’ж’ӨйҖҖгҒҷгӮӢе…җз«ҘзҷәйҒ”ж”ҜжҸҙдәӢжҘӯжүҖгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒ“гӮ’еј•гҒҚз¶ҷгҒҗеҪўгҒ§дәӢжҘӯгҒҢе§ӢгҒҫгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гӮӨпјүи°·еІЎж§ҳгҒҜгҖҒгҒ“гҒ©гӮӮең’гҒӢгӮүз•°еӢ•гҒ§гҒҷгҒӢпјҹ

и°·еІЎпјүеғ•гҒҜй–ӢжүҖгҒ—гҒҹе№ҙгҒ«е…ҘзӨҫгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒз•‘йҒ•гҒ„гҒ®й–ўдҝӮгҒӘгҒ„еҲҶйҮҺгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮеҠ з®—гҒҢеҸ–гӮҢгӮӢиіҮж јгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒжң¬йғЁжүҖеұһгҒ§гғһгғҚгғјгӮёгғЈгғјгҒЁгҒ„гҒҶеҪўгҒ§е…ҘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гӮӨпјүгҒ„гҒҚгҒӘгӮҠгғһгғҚгғјгӮёгғЈгғјгҒ®еӨ§еҪ№гҒ гҒЈгҒҹгӮ“гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ

и°·еІЎпјүгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮе…ЁгҒҸдҪ•гӮӮзҹҘгӮүгҒӘгҒ„зҠ¶ж…ӢгҒ§гҖҒз•°жҘӯзЁ®гҒӢгӮүе…ҘгҒЈгҒҹеғ•гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒиҖғгҒҲж–№гҒҢйҒ•гҒҶйғЁеҲҶгҒҢеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒЁгҖҒд»–гҒ®дәӢжҘӯжүҖгӮ’еј•гҒҚз¶ҷгҒ„гҒ гҒ°гҒӢгӮҠгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒжңҖеҲқгҒҜгҒЁгҒҰгӮӮеӨ§еӨүгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ

еүҚдәӢжҘӯжүҖгҒӢгӮү2еҗҚгҒ®иҒ·е“ЎгҒҢж®ӢгҒЈгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒMпјҶAгӮ„дәӢжҘӯжүҝз¶ҷгҒҷгӮӢгҒЁиө·гҒ“гӮӢгҒ“гҒЁгҒ гҒЁгҒҜжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгӮ„гӮҠж–№гҒҢеӨүгӮҸгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒ©гҒҶгҒ—гҒҰгӮӮгҒ„гҒ–гҒ“гҒ–гҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ©гҒҶгҒ«гҒӢ2е№ҙзӣ®д»ҘйҷҚгҒӢгӮүз„ЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒЈгҒҹж„ҹгҒҳгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖӮ

гӮӨпјүдәӢжҘӯжүҖгӮ’еј•гҒҚз¶ҷгҒ„гҒ гҒ®гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгӮјгғӯгҒӢгӮүгҒ®еӢҹйӣҶгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеҲ©з”ЁиҖ…гҒҢгҒӮгӮӢзЁӢеәҰгҒ„гӮӢзҠ¶ж…ӢгҒ§дәӢжҘӯгҒҢе§ӢгҒҫгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ

и°·еІЎпјү15дәәгҒҸгӮүгҒ„ж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒж–°иҰҸгҒҜ5еҗҚгҒҸгӮүгҒ„гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ

гӮӨпјүдәӢжҘӯгӮ’е§ӢгӮҒгҒҰиүҜгҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒӘгҒ©гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢпјҹ

и°·еІЎпјүгҒ“гҒ©гӮӮең’гҒӢгӮүз•°еӢ•гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹиҒ·е“ЎгҒҜгҖҒеҖӢеҲҘгҒ®гӮөгғқгғјгғҲгӮ’е…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ„гҒ„гҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒ“гҒ©гӮӮең’гҒ гҒЁ20гҖң30дәәгҒ®еӯҗгҒ©гӮӮгҒҹгҒЎгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰе…Ҳз”ҹгҒҢ1дәәгҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгӮ’гҖҒе…җз«ҘзҷәйҒ”ж”ҜжҸҙгҒҜ10еҗҚе®ҡе“ЎгҒ®дёӯгҒ«4гҖң5дәәгҒ®е…Ҳз”ҹгҒҢж”ҜжҸҙгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

е…Ҳз”ҹ1дәәгҒ§еӯҗгҒ©гӮӮгҒҢ2дәәгҒЁгҒ„гҒҶз’°еўғгҒ§гҖҢжүӢеҺҡгҒҸгӮөгғқгғјгғҲгҒ§гҒҚгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒе…Ҳз”ҹгҒҹгҒЎгҒӢгӮүгҒ®и©ұгҒ§гӮҲгҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒЁиҒһгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гӮӨпјүзўәгҒӢгҒ«гҖҒдёҖдәәгҒІгҒЁгӮҠгҒ®еӯҗгҒ©гӮӮгҒҹгҒЎгӮ’гӮҲгӮҠиҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҒӯгҖӮ

пјҲжіЁ1пјүдҝқиӮІең’гӮ„е№јзЁҡең’гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒйҡңгҒҢгҒ„гӮ„зҷәйҒ”гҒ®йҒ…гӮҢгҒҢгҒӮгӮӢеӯҗгҒ©гӮӮгҖҒйӣҶеӣЈз”ҹжҙ»гҒ§гҒ®еӣ°гӮҠгҒҢгҒӮгӮӢеӯҗгҒ©гӮӮгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰйҖҡеёёгҒ®иҒ·е“Ўж•°гҒ«еҠ гҒҲгҒҰдҝқиӮІеЈ«гӮ„е…Ҳз”ҹгӮ’иҝҪеҠ гҒ§й…ҚзҪ®гҒ—гҖҒз”ҹжҙ»йқўгӮ„йӣҶеӣЈеҸӮеҠ гӮ’гӮөгғқгғјгғҲгҒҷгӮӢеҲ¶еәҰгҖӮ

йҒҺз–ҺеҢ–еҜҫзӯ–гҒ«дәӢжҘӯжӢЎеӨ§

гӮӨпјү9дәӢжҘӯжүҖгҒЁй ҶиӘҝгҒ«ж–ҪиЁӯгӮ’еў—гӮ„гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒдәӢжҘӯжүҖгӮ’еў—гӮ„гҒ—гҒҰгҒҚгҒҹзҗҶз”ұгҒӘгҒ©гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢпјҹ

и°·еІЎпјүз§ҒйҒ”гҒҜй«ҳзҹҘзңҢгҒ§дәӢжҘӯгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒй«ҳзҹҘгҒҜйҒҺз–ҺеҢ–гҒҢйҖІгӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒ—гҒҰгҖҒйҷҗз•Ңең°еҹҹгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒҢжңҖеҲқгҒ«еҮәгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒе®ҹгҒҜй«ҳзҹҘзңҢгҒӘгӮ“гҒ§гҒҷгӮҲгҖӮ

жң¬еҪ“гҒ«дәәеҸЈгҒҢе°‘гҒӘгҒ„гӮ“гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮгҒ“гҒ®гҒҫгҒҫгҖҒгҒ“гҒ“гҒ§дәӢжҘӯгӮ’гӮ„гҒЈгҒҰгҒ„гҒҸгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒеғ•гӮүгӮӮдәӢжҘӯгҒ«йҷҗз•ҢгӮ’ж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

й«ҳзҹҘгҒ§еәғгҒ’гҒҰгҒ„гӮӢжңҖдёӯгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеІЎеұұзңҢгҒ«гӮӮж–°гҒ—гҒҸеҮәеә—гҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

й«ҳзҹҘгҒҜеҚ—жө·гғҲгғ©гғ•ең°йңҮгҒҢжқҘгӮӢжғіе®ҡең°еҹҹгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒҶгҒӘгӮӢгҒЁдәӢжҘӯз¶ҷз¶ҡгҒҜгҒҫгҒҡдёҚеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгӮӯгғЈгғғгӮ·гғҘгғ•гғӯгғјгӮ’еӣһгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒҹгӮҒгҒ«гӮӮгҖҒжң¬е·һгҒ«дәӢжҘӯйҖІеҮәгӮ’еӣігҒЈгҒҰгҒ„гҒ“гҒҶгҒЁгҖҒеІЎеұұгҒ§гӮӮй ‘ејөгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒҷгҖӮ

гӮӨпјүй«ҳзҹҘзңҢгҒ§гҒҜйҡңгҒҢгҒ„гҒ®гҒӮгӮӢеӯҗгҒ©гӮӮгҒҹгҒЎгҒҢйҖҡгҒҶе ҙжүҖгҒҜгҖҒгҒҫгҒ и¶ігӮҠгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ

и°·еІЎпјүйҡңгҒҢгҒ„е…җгҒ®еҲҶйҮҺгҒҜи¶ігӮҠгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒең’е…җгҒҜгӮӮгҒҶйҷҗз•ҢгҒ§гҒҷгҖӮгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢдҝқиӮІең’гӮ„е№јзЁҡең’гҒ®зөҢе–¶гҒҜгҖҒгҒӢгҒӘгӮҠеҺігҒ—гҒ„зҠ¶жіҒгҒ§гҒҷгҖӮ

ең’гҒ®е®ҡе“ЎеүІгӮҢгӮӮгҒӢгҒӘгӮҠгҒӮгӮҠгҖҒй–үең’гҒҷгӮӢдҝқиӮІжүҖгӮ„еҗҲдҪөгҒҷгӮӢең’гҒҢеӨҡгҒ„зҠ¶жіҒгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ

гӮӨпјүеІЎеұұгҒЁй«ҳзҹҘгҒ§гҒҜи·қйӣўгҒҢйӣўгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжҷ®ж®өгҒ®ж–ҪиЁӯгҒ®йҖЈжҗәгӮ„иҒ·е“ЎгҒ®дәӨжөҒгҒӘгҒ©гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢпјҹ

и°·еІЎпјүзӨҫеҶ…гҒ§гҒҜгғ“гӮёгғҚгӮ№гғҒгғЈгғғгғҲгҒ§йҖЈзөЎгӮ’еҸ–гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

е…җзҷәз®ЎгҒҜй«ҳзҹҘгҒӢгӮүз•°еӢ•гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒиҒ·е“ЎгҒҢгғһгғҚгӮёгғЎгғігғҲгҒЁгҒ„гҒҶеҪўгҒ§еІЎеұұгҒ«гӮөгғқгғјгғҲгҒ«е…ҘгӮӢдҪ“еҲ¶гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ

гӮӨпјүзҷӮиӮІгҒ®гғҶгғјгғһгӮ„гӮігғігӮ»гғ—гғҲгҒ§еӨ§дәӢгҒ«гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢйғЁеҲҶгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢпјҹ

и°·еІЎпјүдәӢжҘӯиҮӘдҪ“гҒҜеӨ§е…ғгҒ®гӮ«гғӘгӮӯгғҘгғ©гғ гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮжңӘзөҢйЁ“гҒ®иҒ·е“ЎгҒ§гӮӮгҖҒгҒқгҒ®гӮ«гғӘгӮӯгғҘгғ©гғ гҒ«еүҮгҒЈгҒҰгӮ„гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

дәӢжҘӯжүҖгӮӮгӮ«гғӘгӮӯгғҘгғ©гғ гҒ®дёӯгҒ§еӨ§жһ гҒӢгӮүеӨ–гӮҢгҒӘгҒ„зЁӢеәҰгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒиҮӘз”ұгҒ«гӮ„гҒЈгҒҰгӮӮж§ӢгӮҸгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶж–№йҮқгҒӘгҒ®гҒ§е…ЁйғЁдәӢжҘӯжүҖгҒ«д»»гҒӣгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

дәӢжҘӯе…ЁдҪ“гҒ®гғ“гӮёгғ§гғігҒ§иЁҖгҒҶгҒЁгҖҒгғҜгғігӮ№гғҲгғғгғ—еһӢгҒ®ж”ҜжҸҙгӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

е№је…җгҒ«гҒҜгҖҒйҹіжҘҪзҷӮиӮІеһӢгҒЁгҒ„гҒҶйҹіжҘҪгҒ«зү№еҢ–гҒ—гҒҹзҷӮиӮІгӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

е°ҸеӯҰз”ҹгҒ«гҒҜгҖҒйҒӢеӢ•еӯҰзҝ’зү№еҢ–еһӢгӮ’гғЎгӮӨгғігҒ«жҸҗдҫӣгҒ—гҖҒдёӯй«ҳз”ҹгҒҗгӮүгҒ„гҒҫгҒ§еҲ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢж–№гҒҜе°ұеҠҙжә–еӮҷеһӢгҒ®еҲҘгҒ®гӮ«гғӘгӮӯгғҘгғ©гғ гӮ’жҸҗдҫӣгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒиҮӘзӨҫгҒ§гӮ»гғ©гғ”гӮ№гғҲгҒ®е…Ҳз”ҹгӮ’еӨҡгҒҸжҺЎз”ЁгҒ§гҒҚгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгӮ»гғ©гғ”гӮ№гғҲгҒ®еҖӢеҲҘзҷӮиӮІгӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢгғ¬гӮ№гғ‘гӮӨгғҲеһӢгҒ®ж”ҜжҸҙгӮ’е§ӢгӮҒгҖҒиҮӘзӨҫеҶ…гҒ§е®ҢзөҗгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘж”ҜжҸҙдҪ“еҲ¶гӮ’ж•ҙгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гӮӨпјүдәӢжҘӯжүҖгӮ’иӨҮж•°еұ•й–ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҸдёӯгҒ§гҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгҒҹгҒЎгҒ®жҲҗй•·ж®өйҡҺгҒ«еҝңгҒҳгҒҰгҖҒйҖҡгҒҶж–ҪиЁӯгӮ„еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢж”ҜжҸҙгҒҢйҒёгҒ№гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘеҪўгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ

дәӢжҘӯжүҖгӮ’иӨҮж•°еұ•й–ӢгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ§иҰҒи«ӢгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹзӣёи«Үж”ҜжҸҙдәӢжҘӯ

гӮӨпјүзӣёи«Үж”ҜжҸҙдәӢжҘӯгӮ’е§ӢгӮҒгӮүгӮҢгҒҹдҪ•гҒӢгҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒӢпјҹ

й«ҳж©Ӣпјү6дәӢжҘӯжүҖзӣ®гӮ’й–ӢжүҖгҒ—гҒҹжҷӮгҒ«гҖҒгҖҢиүҜгҒӢгҒЈгҒҹгӮүгӮўгғ«гғҡгғігҒ•гӮ“гҒҢгҖҒзӣёи«Үж”ҜжҸҙдәӢжҘӯжүҖгӮ’дҪңгҒЈгҒҰгҒҸгӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒӢгҖҚгҒЁеёӮгҒӢгӮүгҒ®иҰҒи«ӢгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒқгӮҢгҒ§гҖҢеҲҶгҒӢгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖҚгҒЁй–ӢжүҖгҒ—гҒҰгҖҒж°—гҒҢд»ҳгҒ„гҒҹгӮү100еҗҚиҝ‘гҒҸгҒ®еҘ‘зҙ„гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢзҠ¶жіҒгҒ§гҒҷгҖӮ

гӮӨпјүеёӮгҒӢгӮүгҒ®жұӮгӮҒгҒ«еҝңгҒҳгӮӢеҪўгҒ§зӣёи«Үж”ҜжҸҙгӮ’е§ӢгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ

й«ҳж©Ӣж§ҳгҒҜзӣёи«Үж”ҜжҸҙе°Ӯй–Җе“ЎгҒ§гҒ„гӮүгҒЈгҒ—гӮғгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒе…ғгҖ…гҖҒгӮўгғ«гғҡгғіжё…е’Ңж§ҳгҒ«гҒҠеӢӨгӮҒгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢпјҹ

й«ҳж©Ӣпјүе…ғгҖ…гҒҜеҲҘгҒ®зңҢгҒ§зҗҶеӯҰзҷӮжі•еЈ«гҒЁгҒ—гҒҰз—…йҷўгҒ«еӢӨеӢҷгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ“гҒӢгӮүеҲҘгҒ®дјҡзӨҫгҒ§гҒҷгҒҢе…җз«ҘзҷәйҒ”ж”ҜжҸҙгӮ„ж”ҫиӘІеҫҢзӯүгғҮгӮӨгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®дәӢжҘӯгҒ«й–ўгӮҸгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

ең°е…ғгҒҢй«ҳзҹҘгҒӘгҒ®гҒ§гғ—гғ©гӮӨгғҷгғјгғҲгҒ®йғҪеҗҲгҒ§жҲ»гӮӢгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒ§зёҒгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®гӮўгғ«гғҡгғіжё…е’ҢгҒ«2021е№ҙгҒ«е…ҘзӨҫгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

жңҖеҲқгҒҜзҗҶеӯҰзҷӮжі•еЈ«гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®й…ҚзҪ®гҒ§гҒҷгҖӮдәӢжҘӯжүҖгҒ§зҷӮиӮІгӮ’жӢ…еҪ“гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гӮӨпјүзӣёи«Үж”ҜжҸҙе°Ӯй–Җе“ЎгҒ®иіҮж јгҒҜгҖҒй–ӢжүҖгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰеҸ–еҫ—гӮ’гҒ•гӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒӢпјҹ

й«ҳж©ӢпјүгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮгҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒҜдјҡзӨҫгҒӢгӮүеҸ–еҫ—гҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«иЁҖгӮҸгӮҢгҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ

гӮӨпјүзҗҶеӯҰзҷӮжі•еЈ«гҒ®гҒҠз«Ӣе ҙгҒӢгӮүзӣёи«Үж”ҜжҸҙе°Ӯй–Җе“ЎгҒ«гҒӘгӮүгӮҢгҒҰгҖҒжҲёжғ‘гҒ„гҒӘгҒ©гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҒӢпјҹ

й«ҳж©ӢпјүгӮ„гӮҠгҒҢгҒ„гҒ®йғЁеҲҶгҒ§иЁҖгҒҶгҒЁгҖҒз—…йҷўгҒ®зҗҶеӯҰзҷӮжі•еЈ«гҒ®еҜҫиұЎгҒҜй«ҳйҪўгҒӘж–№гӮ„йҮҚеәҰгҒ®йҡңгҒҢгҒ„гҒ®гҒӮгӮӢж–№гҖҒжҖҘжҖ§жңҹгҒ®жӮЈиҖ…гҒ•гӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮеӣһеҫ©гҒ—гҒҰгҒ„гҒҸжӮЈиҖ…гҒ•гӮ“гӮӮжІўеұұгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ©гҒЎгӮүгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁз¶ӯжҢҒгҒ«йҮҚзӮ№гӮ’зҪ®гҒҸгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢеӨҡгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒе…җз«ҘгҒ®еҲҶйҮҺгҒҜжҲҗй•·гӮ„зҷәйҒ”гӮ’зӣ®гҒ®еүҚгҒ§ж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгҒҰгҖҒгҒқгҒ“гҒ«жҗәгӮҸгӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҒ“гӮҚгҒ«гӮ„гӮҠгҒҢгҒ„гӮ’ж„ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҖӮ

е®ҹйҡӣгҒ«зӣёи«Үж”ҜжҸҙгҒ§гӮӮгҖҒдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒй«ҳйҪўиҖ…гҒ®еҲҶйҮҺгҒ гҒЁгҒ”家ж—ҸгҒ®йЎҳгҒ„гҒҜгҖҒгҖҢгҒқгҒ®гҒҫгҒҫгҒ§гҖҚгӮ„гҖҢжң¬дәәгҒ®жҖқгҒҶгҒҢгҒҫгҒҫгҒ§гҖҚгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒе…җз«ҘгҒ®дҝқиӯ·иҖ…гҒЁгҒӘгӮӢгҒЁгҖҒгҖҢгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰж¬ІгҒ—гҒ„гҖҚгҖҢгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶйўЁгҒӘжҲҗй•·гӮ’гҒ—гҒҰж¬ІгҒ—гҒ„гҖҚгҒЁе…·дҪ“зҡ„гҒӘиҰҒжңӣгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒиҮӘеҲҶйҒ”гҒҢжҗәгӮҸгӮӢж„Ҹзҫ©гҒҝгҒҹгҒ„гҒӘгӮӮгҒ®гӮ’гӮҲгӮҠж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гӮӨпјүгҒҠеӯҗж§ҳгҒ®жҲҗй•·гҒ«зӣҙзөҗгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮ„гӮҠгҒҢгҒ„гӮ’ж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ

100еҗҚгҒ»гҒ©жӢ…еҪ“гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгӮўгғ«гғҡгғіжё…е’Ңж§ҳгҒ«йҖҡгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҠеӯҗж§ҳгҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ§гҒҷгҒӢпјҹ

й«ҳж©Ӣпјүзҙ„8еүІгҒҸгӮүгҒ„гҒҜгӮўгғ«гғҡгғіжё…е’ҢгӮ„д»–гӮ’дҪөз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢй–ўдҝӮгҒҢгҒӮгӮӢж–№гҒ§гҒҷгҖӮж®ӢгӮҠгҒ®2еүІгҒҗгӮүгҒ„гҒҜй–ўдҝӮгҒӘгҒ„дәӢжҘӯжүҖгҒ•гӮ“гҒЁгҒ®з№ӢгҒҺеҪ№гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гӮ»гғ«гғ•гғ—гғ©гғігҒӢгӮүзӣёи«Үж”ҜжҸҙгҒ«з§»иЎҢ

гӮӨпјүзӣёи«Үж”ҜжҸҙгҒ®еҲ©з”ЁгӮ’еёҢжңӣгҒ•гӮҢгӮӢж–№гҒҜгҖҒеёӮгҒӢгӮүгҒ®зҙ№д»ӢгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҒӢпјҹгҒқгӮҢгҒЁгӮӮзӣҙжҺҘгҒ®гҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҒӢпјҹ

й«ҳж©ӢпјүзӣҙжҺҘгҒ®е•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ

й«ҳзҹҘеёӮгҒҜгӮ»гғ«гғ•гғ—гғ©гғіпјҲжіЁ2пјүгҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒзӣёи«Үж”ҜжҸҙе°Ӯй–Җе“ЎгӮ’йҖҡгҒ•гҒӘгҒ„еҲ©з”ЁиҖ…гҒ•гӮ“гҒҢеӨҡгҒҸгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гӮўгғ«гғҡгғіжё…е’ҢгҒ«й–ўдҝӮгҒӮгӮӢж–№гҒҜгҖҒгӮ»гғ«гғ•гғ—гғ©гғігҒӢгӮүзӣёи«Үж”ҜжҸҙе°Ӯй–Җе“ЎгӮ’д»ҳгҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«з§»иЎҢгҒ•гӮҢгҒҹж–№гҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ§гҒҷгҖӮ

д»ҠгҖҒж–°гҒҹгҒ«зҷӮиӮІгӮ’жҺўгҒҷж–№гҒҜгҖҒдәӢжҘӯжүҖгҒ«е•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰиҰӢеӯҰгӮ„дҪ“йЁ“гӮ’гҒ—гҒҹеҫҢгҒ«гҖҢеҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜгҒ©гҒҶгҒ—гҒҹгӮүгҒ„гҒ„гҒ§гҒҷгҒӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиіӘе•ҸгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒгҖҢзӣёи«Үж”ҜжҸҙе°Ӯй–Җе“ЎгҒҢгғ—гғ©гғігӮ’з«ӢгҒҰгҒҰгҖҒзҷӮиӮІгҒҢеҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢжөҒгӮҢгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҖҚгҒЁиӘ¬жҳҺгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒзӣёи«Үж”ҜжҸҙгӮ’еҲ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢж–№гҒҢеў—гҒҲгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гӮӨпјүзӣёи«Үж”ҜжҸҙжҷӮгҒ«зү№гҒ«ж„ҸиӯҳгҒ•гӮҢгҒҰгӮӢйғЁеҲҶгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢпјҹ

й«ҳж©ӢпјүгҒҠеӯҗгҒ•гӮ“гӮ’иҰӢгӮӢеүҚгҒ«дҝқиӯ·иҖ…гҒ•гӮ“гҒЁеҜҫйқўгҒҷгӮӢдәӢгҒҢеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒгҒҫгҒҡгҒҜдҝқиӯ·иҖ…гҒ•гӮ“гҒ®еӣ°гӮҠгҒ”гҒЁгҖҒзү№гҒ«е®¶еәӯеҶ…гҒ§гҒ®еӣ°гӮҠгҒ”гҒЁгӮ’дјәгҒ„гҖҒгҒ“гҒҶгҒӘгҒЈгҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҒЁгҒ„гҒҶиҰҒжңӣгӮ„гғӢгғјгӮәгӮ’иЁҖи‘үгҒ®гҒҫгҒҫжӢҫгҒ„дёҠгҒ’гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж„ҸиӯҳгҒ—гҒҰгҒҫгҒҷгҖӮ

дәӢжҘӯжүҖгҒҢгӮӮгҒҶжұәгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢж–№гҒҜеҲҘгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒҠеӯҗгҒ•гӮ“гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒ®иҰҒжңӣгҒ«еҝңгҒҲгӮүгӮҢгӮӢдәӢжҘӯжүҖгӮ’иҮӘеҲҶгҒҢжҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢжғ…е ұгҒ®дёӯгҒӢгӮүеҸ–жҚЁйҒёжҠһгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгғ—гғ©гғігӮ’жІўеұұжҢҒгҒӨгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

дҝқиӯ·иҖ…гҒ•гӮ“гҒҢйҒёжҠһгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒйҒёжҠһиӮўгҒҢзӢӯгҒҫгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«жғ…е ұеҸҺйӣҶгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«еҝғжҺӣгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гӮӨпјүдҝқиӯ·иҖ…гҒ®ж–№гҒЁгҒ®жңҖеҲқгҒ®йқўдјҡгҒҜгҖҒгҒ”иҮӘе®…гӮ’иЁӘе•ҸгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒӢпјҹ

й«ҳж©ӢпјүжңҖеҲқгҒҜдәӢжҘӯжүҖгҒ®иҰӢеӯҰгҒ®гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮгҒҶгҒЎгҒ®дәӢжҘӯжүҖгҒ®гҒ©гҒ“гҒӢгҒ«е•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒҢжқҘгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒз§ҒгҒҢдәӢжҘӯжүҖгҒ«еҮәеҗ‘гҒ„гҒҰгҒҠи©ұгӮ’дјәгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

жңҖеҲқгҒҜдҝқиӯ·иҖ…гҒ®ж–№гҒҢеҚҳзӢ¬гҒ§жқҘгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒдҪ“йЁ“гҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҒҠеӯҗгҒ•гӮ“гӮӮеҗҢжҷӮгҒ«дјҡгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

дҪ“йЁ“гҒҢгҒҠжёҲгҒҝгҒ®ж–№гҒҢзӣёи«Үж”ҜжҸҙгӮ’еёҢжңӣгҒ•гӮҢгҒҹе ҙеҗҲгҒҜгҖҒж”ҫгғҮгӮӨгҒ®дәӢжҘӯжүҖгҒ«жқҘжүҖгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҰгҖҒзӣёи«Үж”ҜжҸҙгҒ®еҶ…е®№гҒ®иӘ¬жҳҺгӮ’гҒ—гҒҰгҒӢгӮүеҘ‘зҙ„гҒЁгҒ„гҒҶжөҒгӮҢгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

жқҘжүҖгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮӢгҒ®гҒҜгҖҒж”ҫгғҮгӮӨдәӢжҘӯжүҖгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеј·гҒҝгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гӮӨпјүж”ҜжҸҙгҒ«гҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘйқўдјҡгҒ®еӣһж•°гҒҜгҖҒжңҲгҒ«дҪ•еӣһгҒҗгӮүгҒ„гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢпјҹ

й«ҳж©ӢпјүжңҲгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеӨүеӢ•гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒиЁҲз”»дҪңжҲҗгҒЁгғўгғӢгӮҝгғӘгғігӮ°зӯүгӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҖҒзҙ„30еӣһгҒҗгӮүгҒ„гҒҢе№іеқҮгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

ж–°иҰҸгҒ®еҲ©з”ЁиҖ…гҒҜгҖҒгғўгғӢгӮҝгғӘгғігӮ°гҒ®еӣһж•°гӮ’й«ҳгӮҒгҒ«иЁӯе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

2гҖҒ3е№ҙзӣ®гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҒЁгҖҒе…җз«ҘгҒ•гӮ“гӮӮдәӢжҘӯжүҖгҒ«ж…ЈгӮҢгҒҰгҒҚгҒҰгғўгғӢгӮҝгғӘгғігӮ°гҒ®еӣһж•°гҒҢжёӣгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒ2е№ҙзӣ®д»ҘйҷҚгҒҜжёӣе°‘гҒҷгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

д»ҠгҒ®гғҡгғјгӮ№гҒ гҒЁ20гҖң25еӣһгҒҗгӮүгҒ„гҒҢе№іеқҮгҒ«гҒӘгӮҠгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ

гӮӨпјүгғўгғӢгӮҝгғӘгғігӮ°гҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒгҒ”иҮӘе®…гҒ«еҮәеҗ‘гҒӢгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҒӢпјҹ

й«ҳж©ӢпјүиҮӘе®…гҒ«гӮӮдјәгҒ„гҒҫгҒҷгҒ—гҖҒең’гҒ«йҖҡгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеӯҗгҒҜең’гҒ«гҖҒд»–гҒ®дәӢжҘӯиҖ…гҒҢж§ӢгӮҸгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒзҷӮиӮІгҒ®ж§ҳеӯҗгӮ’иҰӢгҒ«гҒ„гҒЈгҒҰгҖҒжңҖзөӮзҡ„гҒ«е ұе‘ҠжӣёгҒ®еҪўгҒ§дҝқиӯ·иҖ…гҒ®ж–№гҒ«еҗҢж„ҸгҒЁгӮөгӮӨгғігӮ’иІ°гҒҶжөҒгӮҢгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

пјҲжіЁ2пјүгӮ»гғ«гғ•гғ—гғ©гғігҒЁгҒҜгҖҒйҡңе®ізҰҸзҘүгӮөгғјгғ“гӮ№зӯүгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢйҡңгҒҢгҒ„иҖ…пјҲе…җпјүгҒ®з”ҹжҙ»гӮ’ж”ҜгҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒи§ЈжұәгҒҷгҒ№гҒҚиӘІйЎҢгӮ„ж”ҜжҸҙгҒ®еҶ…е®№гӮ’е…·дҪ“зҡ„гҒ«гғ—гғ©гғіеҢ–гҒ—гҒҰгҖҒйҒ©еҲҮгҒӘгӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁгҒЁеҠ№жһңзҡ„гҒӘе•ҸйЎҢи§ЈжұәгҒ«гҒӨгҒӘгҒ’гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«дҪңжҲҗгҒ•гӮҢгӮӢгҖҢгӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиЁҲз”»гҖҚгӮ’гҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гӮ„гҒ”家ж—ҸгҒҢиҮӘгӮүдҪңжҲҗгҒ—гҒҹиЁҲз”»гҖӮ

зӣёи«Үж”ҜжҸҙе°Ӯй–Җе“ЎгҒҜгҖҒеёёгҒ«жғ…е ұеҸҺйӣҶгҒ—гҒҰйҒёжҠһиӮўгӮ’жҢҒгҒӨ

гӮӨпјүд»–гҒ®дәӢжҘӯжүҖгӮ„й–ўдҝӮж©ҹй–ўгҒЁгҒ®й–ўгӮҸгӮҠгҖҒжғ…е ұеҸҺйӣҶгҒҜгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҸ–гӮҠзө„гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒӢпјҹ

й«ҳж©Ӣпјүз§ҒгҒҜзӣёи«Үж”ҜжҸҙгӮ’гҒ—гҒҰгҒҫгҒ 1е№ҙзӣ®гҒЁзөҢйЁ“гҒҢд№ҸгҒ—гҒ„гҒ®гҒ§гҖҒзӣёи«Үж”ҜжҸҙзөҢйЁ“гҒ®й•·гҒ„ж–№гҒӢгӮүжғ…е ұеҸҺйӣҶгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒ

гғ»гҒ“гҒ®йҖЈжҗәгҒ®д»•ж–№гҒҢйҖЈжҗәгӮ’еҸ–гӮҠгӮ„гҒҷгҒ„

гғ»дәӢжҘӯжүҖй–“гҒ§гҒ®гӮ„гӮҠеҸ–гӮҠгҒҜгҖҒиҮӘеҲҶгҒҢгҒ“гӮ“гҒӘйўЁгҒ«й–“гҒ«е…ҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгӮҲгӮҠгӮ№гғ гғјгӮәгҒ«гҒ„гҒҸ

гғ»гҒӮгҒқгҒ“гҒҢж–°гҒ—гҒ„дәӢжҘӯгӮ’е§ӢгӮҒгӮӢгӮүгҒ—гҒ„

гҒӘгҒ©гҒ®жғ…е ұгӮ’гҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

дҝқиӯ·иҖ…гҒ®ж–№гҒ«гҒҜгҖҒгҖҢгҒ“гӮ“гҒӘгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒҝгҒҹгҒ„гҒ гҒӢгӮүгҖҒзўәе®ҹгҒ«еҲҶгҒӢгҒЈгҒҹгӮүгҒҠзҹҘгӮүгҒӣгҒ—гҒҫгҒҷгҒӯгҖӮгҖҚгҒӘгҒ©гҒЁдјқгҒҲгҒҰгҖҒгӮӨгғігғ—гғғгғҲгҒЁгӮўгӮҰгғҲгғ—гғғгғҲгӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒ—гҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гӮӨпјүзӣёи«Үж”ҜжҸҙдәӢжҘӯгҒҜжЁӘгҒ®з№ӢгҒҢгӮҠгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮдәӢжҘӯжүҖеҗҢеЈ«гҒ®йӣҶгҒҫгӮҠгҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒӢпјҹ

й«ҳж©ӢпјүжӣёејҸгҒҢеӨүгӮҸгҒЈгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒиЎҢж”ҝгҒӢгӮүгҒ®йҖҡйҒ”гҒ§йӣҶгҒҫгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒӮгҒЁгҒҜгӮөгғјгғ“гӮ№д»ҘеӨ–гҒ®зӨҫдјҡиіҮжәҗгӮ„ең°еҹҹиіҮжәҗгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒзӣёи«Үе“ЎгҒ гҒ‘гҒ§и©ұгҒ—еҗҲгҒҶе ҙгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҖҢгҒ“гҒ®ең°еҹҹгҒҜгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒҢи¶ігӮҠгҒҰгҒӘгҒ„гӮҲгҒӯгҖҚгҒӘгҒ©гҒЁжғ…е ұе…ұжңүгӮ’гҒҷгӮӢе ҙгҒҢең°еҹҹгҒ”гҒЁгҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гӮӨпјүе®ҡжңҹзҡ„гҒ«гҒ§гҒҷгҒӢпјҹдҪ•гҒӢдјқйҒ”дәӢй …гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ§гҒҷгҒӢпјҹ

й«ҳж©Ӣпјүзҙ„2гӮ«жңҲгҒ«1еӣһгҒ®гғҡгғјгӮ№гҒ§гҖҒй«ҳзҹҘеёӮгҒҢдё»еӮ¬гӮ’гҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒқгӮҢд»ҘеӨ–гҒҜдёҚе®ҡжңҹгҒ§гҒҷгҖӮжӣёејҸгҒ®еӨүжӣҙгӮ„гҖҒи«ӢжұӮгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒ®гҒ“гҒЁгҒӘгҒ©йҖҡйҒ”гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹжҷӮгҒ«йӣҶгҒҫгӮӢж„ҹгҒҳгҒ§гҒҷгҖӮ

гӮӨпјүзӣёи«Үж”ҜжҸҙе°Ӯй–Җе“ЎгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгӮ„гӮҠгҒҢгҒ„гҒ«ж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгӮҢгҒ°ж•ҷгҒҲгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

й«ҳж©Ӣпјүеҹәжң¬зҡ„гҒ«гҒҜзӣёи«Үж”ҜжҸҙгҒҜгҖҒзӣёи«ҮиҖ…гӮ’зҰҸзҘүгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ«з№ӢгҒ’гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢд»•дәӢгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

зҰҸзҘүгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҜгҖҒиЁҲз”»гӮ„гғ—гғ©гғігӮ’з«ӢгҒҰгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒгҒӮгҒҸгҒҫгҒ§йҡңе®ізҰҸзҘүгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’дҪҝгҒҶгҒ“гҒЁеүҚжҸҗгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгӮҢд»ҘеӨ–гҒ®зӣёи«ҮгҒҢжқҘгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒҢе¬үгҒ—гҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒеӯҗиӮІгҒҰгӮ„еӯҰж ЎгҒ®йҖІеӯҰгҖҒгҒҠд»•дәӢгҒ®зӣёи«ҮгҒӘгҒ©гҒ§гҒҷгҖӮгҒӮгҒЁзҗҶеӯҰзҷӮжі•еЈ«гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгҒҠгҒ°гҒӮгҒЎгӮғгӮ“гҒ®з—…йҷўгҒ®зӣёи«ҮгҒӘгҒ©гҒ§гҒҷгҖӮ

йҡңе®ізҰҸзҘүгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ«зӣҙжҺҘй–ўгӮҸгӮүгҒӘгҒ„зӣёи«ҮгӮ’иІ°гҒЈгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеғ•гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜе¬үгҒ—гҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

йӣ»и©ұгӮӮжҖҘгҒ«гҒӢгҒӢгҒЈгҒҰгҒҚгҒҫгҒҷгҒ—гҖҒгғЎгғғгӮ»гғјгӮёгҒЁгҒӢгӮӮгӮҲгҒҸгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

гӮӨпјүгҒқгӮҢгҒҜгҖҒй«ҳж©ӢгҒ•гӮ“гҒҢдҝЎй јгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ

зӣёи«Үж”ҜжҸҙгҒ«д»ҳйҡҸгҒҷгӮӢжҘӯеӢҷгӮ„гҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒЈгҒҹйӣ»и©ұгӮ’еҗ«гӮҒгӮӢгҒЁгҖҒгҒӢгҒӘгӮҠгҒҠеҝҷгҒ—гҒ„гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ

й«ҳж©ӢпјүгҒқгӮҢгҒҜд»–гҒ®зӣёи«Үж”ҜжҸҙе“ЎгӮӮеҗҢгҒҳгҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

HUGгҒ®зӣёи«Үж”ҜжҸҙгҒ§гӮўгӮ»гӮ№гғЎгғігғҲгҒ®дёҖжӢ¬з®ЎзҗҶ

гӮӨпјүзӣёи«Үж”ҜжҸҙгҒ§HUGгӮ’еҲ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒҚгҖҒгҒ©гҒ®иҫәгӮҠгҒ®ж©ҹиғҪгӮ’дҪҝгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҒӢпјҹ

й«ҳж©ӢпјүгҒҫгҒҡгҒҜе…җз«ҘгҒ®еҲ©з”ЁиҖ…гғ—гғӯгғ•гӮЈгғјгғ«гҒ®дёҠгҒ«еҮәгҒҰгҒҸгӮӢгӮўгӮ»гӮ№гғЎгғігғҲгҒ®з®ЎзҗҶгҒ§гҒҷгҖӮ

жӢ…еҪ“иҖ…дјҡиӯ°гҒ®иӯ°дәӢйҢІгҖҒжң¬иЁҲз”»гҒ§гғўгғӢгӮҝгғӘгғігӮ°гҒҷгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒҜгҖҒгҒҡгҒЈгҒЁдҪҝгҒҶгҒЁгҒ“гӮҚгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒӯгҖӮ

гҒӮгҒЁгҒҜгҖҒеҗ„зЁ®гҒ®еҠ з®—гӮ„е…җз«ҘгҒ®зөҢйҒҺиЁҳйҢІгӮ’иӯ°дәӢйҢІгҒӘгҒ©гҒ«гҒҫгҒЁгӮҒгҒҰиЁҳйҢІгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гӮӨпјүзөҢйҒҺиЁҳйҢІгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒдҝқиӯ·иҖ…гҒ®ж–№гҒӢгӮүгҒ®иҒһгҒҚеҸ–гӮҠеҶ…е®№гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢпјҹ

й«ҳж©Ӣпјүдҝқиӯ·иҖ…гҒ•гӮ“гҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮеҹәжң¬гҒ®зӣёи«Үд»ҘеӨ–гҒ®йғЁеҲҶгҒ§е•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣеҜҫеҝңгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒж”ҜжҸҙдјҡгҒ®ж—ҘзЁӢиӘҝж•ҙгӮ’гҒ—гҒҹгӮҠгҒЁгҒӢгҒ®иЁҳйҢІгҒ§гҒҷгҖӮ

дҝқиӯ·иҖ…гҒ®ж–№гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒиЁҳйҢІгӮ’гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠж®ӢгҒ—гҒҹж–№гҒҢиүҜгҒ„зҠ¶жіҒгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒеҲҘйҖ”д»ҳгҒ‘и¶ігҒ—гҒҰгҒ„гҒҸжөҒгӮҢгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ

ж—Ҙеёёдјҡиӯ°гҒ§гҒҜжүӢжӣёгҒҚгҒ§гғЎгғўгӮ’гҒ—гҒҰгӮӢгҒ®гҒ§гҖӮд»ҠгҖҒгҒқгҒ®еҶ…е®№гӮ’жү“гҒЎиҫјгӮҖгҒ“гҒЁгҒҢж»һгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢзҠ¶жіҒгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гӮӨпјүзӣёи«Үж”ҜжҸҙгҒ®HUGгҒҢгҒҠеҪ№гҒ«з«ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢйғЁеҲҶгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢпјҹ

й«ҳж©ӢпјүдҪ•еәҰгҒӢе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгӮӮгҒ—гҒҰгҖҒжӣёејҸгӮӮжІўеұұеӨүжӣҙгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ„гҒҰгҖҒд»ҠгҒҜгҒҷгҒ”гҒҸдҪҝгҒ„гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

е…ғгҖ…гӮўгӮ»гӮ№гғЎгғігғҲиЎЁгҒҜ18жӯід»ҘдёҠгҒ®зү№е®ҡзӣёи«ҮгҒ®йҡңе®іиҖ…еҗ‘гҒ‘гҒ®жӣёејҸгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒҢгҖҒд»ҠгҒҜйҡңе®іе…җеҗ‘гҒ‘гҒ®гӮўгӮ»гӮ№гғЎгғігғҲиЎЁгҒ«еӨүгӮҸгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒҠйҷ°ж§ҳгҒ§гҒқгҒ®гҒҫгҒҫдҪҝгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гӮӨпјүй«ҳзҹҘеёӮгҒҜзӢ¬иҮӘгҒ®ж§ҳејҸгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§е•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгӮ’гҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҒӯгҖӮд»ҠгҒҜиҮӘжІ»дҪ“зӢ¬иҮӘгҒ®ж§ҳејҸгҒ§гӮӮгҒ”еҲ©з”ЁгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

й«ҳж©Ӣпјүй«ҳзҹҘеёӮгҒ§гҒқгҒ®гҒҫгҒҫдҪҝгҒҲгӮӢжӣёејҸгҒ«гӮӮгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒ—гҖҒй«ҳзҹҘеёӮгҒ®йҡЈгҒ®еңҹдҪҗеёӮгӮ„еҚ—еӣҪеёӮгҒ§гӮӮгҒқгҒ®гҒҫгҒҫжөҒз”ЁгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§жӣёејҸгҒ§еӣ°гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

йҒӢе–¶гҒ«й–ўгӮҸгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜHUGгҒ®дёӯгҒ«е…ЁйғЁгҒӮгӮӢ

гӮӨпјүи°·еІЎж§ҳгҒ«гҒҠдјәгҒ„гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮHUGгҒҜгҖҒгҒ©гҒ®гҒӮгҒҹгӮҠгҒ®ж©ҹиғҪгӮ’жҘӯеӢҷгҒ§дҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒӢпјҹ

и°·еІЎпјүжң¬йғЁгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҸ—зөҰиҖ…иЁјгҒ®зҷ»йҢІгҒӢгӮүеҲ©з”Ёжғ…е ұгҒ®зҷ»йҢІгҒҫгҒ§гҒЁгҖҒи«ӢжұӮгҒ«й–ўгӮҸгӮӢжҘӯеӢҷгҒ§дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒӮгҒЁгҒҜгҖҒеҮәйҖҖеӢӨгҒӘгҒ©йҒӢе–¶гҒ«й–ўгӮҸгӮӢйҒӢе–¶й–ўдҝӮгӮӮз®ЎзҗҶгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гӮӨпјү9дәӢжҘӯжүҖгҒ®и«ӢжұӮгҒЁгҒӘгӮӢгҒЁгҒӢгҒӘгӮҠгҒ®йҮҸгҒ§еӨ§еӨүгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ

и°·еІЎпјүзӣёи«ҮгҒ®и«ӢжұӮжҘӯеӢҷгҒҜй«ҳж©ӢгҒҢжӢ…еҪ“гҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒж”ҫгғҮгӮӨгҒҜгҒҷгҒ№гҒҰгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§еӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ

гӮӨпјүи«ӢжұӮгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҖҒгҒӮгҒЎгҒ“гҒЎгҒ®дәӢжҘӯжүҖгҒ«еҮәеҗ‘гҒ„гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢпјҹ

и°·еІЎпјүе…ЁгҒҰгӮ’HUGгҒ«з§»иЎҢгҒ—гҒҰгғҮгғјгӮҝгӮ’1жң¬еҢ–гҒ•гҒӣгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒд»ҠгҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

жғ…е ұгҒҜе…ЁгҒҰжң¬йғЁгҒ«йӣҶгҒҫгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰгҖҒеҲҶгҒӢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒҜгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжң¬йғЁгҒ§гҒҫгҒЁгӮҒгҒҰи«ӢжұӮеҮҰзҗҶгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гӮӨпјүHUGгҒ§гҒҠеҪ№гҒ«з«ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜгҒ©гӮ“гҒӘгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒҷгҒӢпјҹ

и°·еІЎпјүиүҜгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒҜгҖҒе…ЁйғЁгҒ§гҒҷгҖӮйҒӢе–¶гҒ«й–ўгӮҸгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒHUGгҒ®дёӯгҒ«гҒӮгӮӢгҒҳгӮғгҒӘгҒ„гҒ§гҒҷгҒӢгҖӮгҒқгӮҢгҒҜгҒҷгҒ”гҒҸиүҜгҒ„гҒ§гҒҷгӮҲгҒӯгҖӮ

жғ…е ұгҒҢе…ЁйғЁгҒқгҒ“гҒ«йӣҶгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒҸгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒӮгҒЁгҒҜгҖҒй »з№ҒгҒ«гӮўгғғгғ—гғҮгғјгғҲгҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒе ұй…¬ж”№е®ҡгҒ§жі•еҫӢгҒ®еҜҫеҝңгҒӘгҒ©жғ…е ұгҒҢеӨүгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гҒҸдёӯгҒ§жҹ”и»ҹгҒ«еҜҫеҝңгҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒдҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеҒҙгҒӢгӮүгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮжңүйӣЈгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

гӮӨпјүгҒӮгӮҠгҒҢгҒЁгҒҶгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮиӨҮж•°ж–ҪиЁӯгӮ’з®ЎзҗҶгҒҷгӮӢдёҠгҒ§гҖҒгҒ©гҒ®иҫәгӮҠгӮ’зү№гҒ«ж°—гӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰиҰӢгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒӢпјҹ

и°·еІЎпјүдёҖз•ӘеӨҡгҒҸиҰӢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜгҖҒдәәе“Ўй…ҚзҪ®гҒ®зўәиӘҚгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ

HUGгҒ®еҮәеӢӨе®ҹзёҫиЎЁгӮ’еҚ°еҲ·гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гӮ’гҖҒеҮәеӢӨз°ҝгҒЁгҒ—гҒҰжҸҗеҮәгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’й«ҳзҹҘеёӮгҒӢгӮүOKгӮ’гӮӮгӮүгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒеҮәеӢӨдәҲе®ҡиЎЁгҒЁеҗҲгӮҸгҒӣгҖҒдәәе“Ўй…ҚзҪ®гҒ®гғҒгӮ§гғғгӮҜгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гӮӨпјүгҒқгӮҢгҒҜдәәе“Ўй…ҚзҪ®гҒҢе•ҸйЎҢгҒӘгҒ„гҒӢгҖҒдәҲе®ҡйҖҡгӮҠеҮәеӢӨгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒӘгҒ©гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ

еҲҮгӮҢзӣ®гҒ®гҒӘгҒ„ж”ҜжҸҙгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢжі•дәәгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҰ

гӮӨпјүд»ҠеҫҢгҒ®гғ“гӮёгғ§гғігӮ„зӣ®жЁҷгӮ’гҒҠиҒһгҒӢгҒӣгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

й«ҳж©Ӣпјүзӣёи«Үж”ҜжҸҙгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒиҮӘеҲҶгҒ®гӮ„гӮҠгҒҢгҒ„гҒ«з№ӢгҒҢгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгӮӮгҒЈгҒЁиә«иҝ‘гҒӘеӯҳеңЁгҒ«гҒӘгӮҢгҒҹгӮүгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒӯгҖӮ

зҰҸзҘүгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®еҲ¶еәҰгҒҜгҒЁгҒҰгӮӮйӣЈгҒ—гҒ„гҒЁж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’дҪҝгҒ„гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒдҪҝгҒҶгҒҫгҒ§гҒ«гҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒ®е ҙжүҖгҒёйқўи«ҮгҒ«иЎҢгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒгӮөгӮӨгғігӮ’гҒ—гҒҹгӮҠгҒӘгҒ©гҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гӮ’гҒҹгҒҸгҒ•гӮ“иёҸгӮ“гҒ§гҖҒгӮ„гҒЈгҒЁеҲ©з”ЁгҒ«з№ӢгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒқгҒҶгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’е…ЁйғЁжҠҠжҸЎгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢзӣёи«Үж”ҜжҸҙе°Ӯй–Җе“ЎгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒеҠ©гҒ‘гҒ«гҒӘгӮҢгӮӢйғЁеҲҶгҒҢжІўеұұгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒӘзӣёи«ҮдәӢгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒгҒұгҒЈгҒЁжқҘгҒҰзӣёи«ҮгҒ—гҒҰгҖҒгҒұгҒЈгҒЁиҝ”гҒӣгӮӢгҒҗгӮүгҒ„гҒ®иә«иҝ‘гҒӘеӯҳеңЁгҖӮгҒқгӮ“гҒӘеҪ№еүІгӮ„з«Ӣе ҙгҒ«гҒӘгӮҢгҒҹгӮүиүҜгҒ„гҒӘгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

и°·еІЎпјүжі•дәәе…ЁдҪ“гҒ®гғ“гӮёгғ§гғігҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒд»ҠгҒҫгҒ§гҒҜе…җз«ҘеҲҶйҮҺгҒ гҒ‘гҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒд»ҠеҫҢгҒҜеӨ§дәәгҒ®ж”ҜжҸҙгӮӮгҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

гғҺгғігӮ№гғҲгғғгғ—гҒ§гӮөгғқгғјгғҲгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘжі•дәәгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҰгҖҒд»Ҡе№ҙеәҰдёӯгҒ«гҒҜBеһӢе°ұеҠҙж”ҜжҸҙж–ҪиЁӯгҒ®й–ӢжүҖгӮ’иҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

дәӢжҘӯе…ЁдҪ“гҒ§ең°еҹҹгҒ«иІўзҢ®гҒ—гҒҰгҒ„гҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘжі•дәәгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҒҹгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гӮӨпјүзҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮжң¬ж—ҘгҒҜгҖҒиІҙйҮҚгҒӘгҒҠи©ұгӮ’й ӮгҒҚгҒҫгҒ—гҒҰгҖҒжң¬еҪ“гҒ«гҒӮгӮҠгҒҢгҒЁгҒҶгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒ•гҒ„гҒ”гҒ«

ејҠзӨҫгҒҢжҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖҢзӣёи«Үж”ҜжҸҙHUGгҖҚгҒҜгҖҒзӣёи«Үж”ҜжҸҙдәӢжҘӯжүҖгҒ®дәӢжҘӯйҒӢе–¶гҒ«еҝ…иҰҒгҒӘгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®жҘӯеӢҷгӮ’гӮөгғқгғјгғҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гӮўгӮ»гӮ№гғЎгғігғҲгӮ„иЁҲз”»гғ»гғўгғӢгӮҝгғӘгғігӮ°гҒ®дҪңжҲҗгҒҜгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒйӣ»еӯҗгӮөгӮӨгғігӮӮеҸҜиғҪгҒӘгҒ®гҒ§еҲ©з”ЁиҖ…ж§ҳгҒЁгҒ®гӮ№гғ гғјгӮәгҒӘгӮ„гӮҠгҒЁгӮҠгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒзӣҙж„ҹзҡ„гҒ«гӮёгӮ§гғҺгӮ°гғ©гғ гғ»гӮЁгӮігғһгғғгғ—гӮ’дҪңжҲҗгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒеёізҘЁдҪңжҲҗгҒ«гҒӢгҒӢгӮӢжҷӮй–“гҒ®еүҠжёӣгҒ«гӮӮиІўзҢ®гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

зӣёи«Үж”ҜжҸҙдәӢжҘӯжүҖйҒӢе–¶гҒ«гҒҠжӮ©гҒҝгҒ®ж–№гҖҒгҒҠж°—и»ҪгҒ«гҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

зӣёи«Үж”ҜжҸҙHUGгҒ®и©ізҙ°гҒҜгҒ“гҒЎгӮү

гҒҠйӣ»и©ұгҒ§гҒ®гҒ”жЎҲеҶ…гӮӮеҸ—гҒ‘д»ҳгҒ‘гҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҠж°—и»ҪгҒ«гҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

052-990-0322

еҸ—д»ҳжҷӮй–“пјҡ9:00пҪһ18:00(еңҹж—Ҙдј‘гҒҝ)

- зӣёи«Үж”ҜжҸҙдәӢжҘӯ

- гӮӨгғігӮҝгғ“гғҘгғј

- еӯҰж Ўжі•дәәгҒӣгҒ„гӮҸгҒ®гӮҸ

- гӮўгғ«гғҡгғіжё…е’Ң

- ж”ҫиӘІеҫҢзӯүгғҮгӮӨгӮөгғјгғ“гӮ№

- е…җз«ҘзҷәйҒ”ж”ҜжҸҙ

- зӣёи«Үж”ҜжҸҙе°Ӯй–Җе“Ў

- еҠ й…Қе…җз«Ҙ

- гӮ»гғ«гғ•гғ—гғ©гғі

й–ўйҖЈгҒҷгӮӢиЁҳдәӢ

-

ең°еҹҹгҒ§дҝЎй јгҒ•гӮҢгӮӢе…җз«ҘзҷәйҒ”ж”ҜжҸҙгҒ®дёҖз•ӘгҒ®иҖҒиҲ—гҒЁгҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҒ« гҖҗгӮігғігӮөгғјгғіж ӘејҸдјҡзӨҫж§ҳгҖ‘

-

зӣёи«Үж”ҜжҸҙгҒ§иҰӢгҒӨгҒ‘гҒҹиӘІйЎҢгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹдәӢжҘӯеұ•й–ӢгҖҗдёҖиҲ¬зӨҫеӣЈжі•дәәгҒ“гӮӮгӮҢгҒігҖ‘

-

дҝқиӯ·иҖ…гҒ®з«Ӣе ҙгҒӢгӮүе…ҘгҒЈгҒҹйҡңгҒҢгҒ„е…җж”ҜжҸҙгҒЁзӣёи«Үж”ҜжҸҙгҖҗеҗҲеҗҢдјҡзӨҫTKгӮӘгғ•гӮЈгӮ№ж§ҳгҖ‘

-

ж”ҫгғҮгӮӨгӮ’еҚ’жҘӯгҒ—гҒҹеӯҗгҒ©гӮӮгҒҹгҒЎгҒ®гҒқгҒ®еҫҢгӮӮзӣёи«Үж”ҜжҸҙгҒ§гӮөгғқгғјгғҲгҖҗеҗҲеҗҢдјҡзӨҫгҒӢгӮӮгӮ“ж§ҳгҖ‘

гғЎгғјгғ«гғһгӮ¬гӮёгғігҒ®зҷ»йҢІ

ж–°зқҖиЁҳдәӢгӮ„ж”ҫиӘІеҫҢзӯүгғҮгӮӨгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ«й–ўгҒҷгӮӢгҒҠеҪ№з«ӢгҒЎжғ…е ұгӮ’гҒҠеұҠгҒ‘гҒ—гҒҫгҒҷпјҒ

- гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гғ©гғігӮӯгғігӮ°

-

-

гҖҗж”ҫиӘІеҫҢзӯүгғҮгӮӨгӮөгғјгғ“гӮ№гғ»е…җз«ҘзҷәйҒ”ж”ҜжҸҙгҖ‘зҷәйҒ”ж”ҜжҸҙгҒ®5й ҳеҹҹгҒЁгҒҜ

-

гҖҗд»Өе’Ң6е№ҙе ұй…¬ж”№е®ҡгҖ‘ж”ҫгғҮгӮӨгҒЁе…җз«ҘзҷәйҒ”ж”ҜжҸҙгҒ®е…җз«ҘжҢҮе°Һе“Ўзӯүй…ҚзҪ®еҠ з®—гҒЁе°Ӯй–Җзҡ„ж”ҜжҸҙеҠ з®—гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ

-

гҖҗд»Өе’Ң6е№ҙе ұй…¬ж”№е®ҡгҖ‘ж”ҫгғҮгӮӨгӮ„е…җз«ҘзҷәйҒ”ж”ҜжҸҙгҒ®д»Өе’Ң6е№ҙ4жңҲд»ҘйҷҚгҒ®еҖӢеҲҘж”ҜжҸҙиЁҲз”»гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ

-

гҖҗд»Өе’Ң6е№ҙе ұй…¬ж”№е®ҡгҖ‘е°Ӯй–Җзҡ„ж”ҜжҸҙе®ҹж–ҪеҠ з®—гҒ®е°Ӯй–Җзҡ„ж”ҜжҸҙе®ҹж–ҪиЁҲз”»жӣёгҒ®иЁҳијүй …зӣ®гӮ„еҲ©з”Ёж—Ҙж•°гҒӘгҒ©гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ

-

- гӮ«гғҶгӮҙгғӘ

-

- иЎҢж”ҝжӣёеЈ«е°ҸжҫӨе…Ҳз”ҹгҒ®ж”ҫгғҮгӮӨгӮігғ©гғ

- ж”ҫиӘІеҫҢзӯүгғҮгӮӨгӮөгғјгғ“гӮ№ е ұй…¬ж”№е®ҡ2021

- ж”ҫиӘІеҫҢзӯүгғҮгӮӨгӮөгғјгғ“гӮ№дәӢдҫӢгӮӨгғігӮҝгғ“гғҘгғј

- зӣёи«Үж”ҜжҸҙе°Ӯй–Җе“ЎгҒ«гӮҲгӮӢеҖӢеҲҘж”ҜжҸҙиЁҲз”»и¬ӣеә§

- зҫҪз”°йҮҺгҒөгҒҚгҒ“е…Ҳз”ҹгҒ®еӯҗиӮІгҒҰгӮігғ©гғ

- ж”ҫиӘІеҫҢзӯүгғҮгӮӨгӮөгғјгғ“гӮ№дәӢжҘӯжүҖж§ҳеҗ‘гҒ‘гӮ»гғҹгғҠгғј

- зӣёи«Үж”ҜжҸҙ гҒҠеҪ№з«ӢгҒЎгӮігғ©гғ

- зӣёи«Үж”ҜжҸҙдәӢдҫӢгӮӨгғігӮҝгғ“гғҘгғј

- ж”ҫиӘІеҫҢзӯүгғҮгӮӨгӮөгғјгғ“гӮ№ е ұй…¬ж”№е®ҡ2024

- гғ¬гғҮгғғгӮҜгӮ№дә”и—Өе…Ҳз”ҹгҒ®зҷәйҒ”гҒ®еӣ°гӮҠгҒ”гҒЁгӮігғ©гғ

- е°Ҹе…җзҷәйҒ”е°Ӯй–ҖзңӢиӯ·её« дҪҗгҖ…жңЁе…Ҳз”ҹгӮігғ©гғ

- ж”ҫиӘІеҫҢзӯүгғҮгӮӨгӮөгғјгғ“гӮ№ жҙ»еӢ•дәӢдҫӢ

- ж”ҫиӘІеҫҢзӯүгғҮгӮӨгӮөгғјгғ“гӮ№йҒӢе–¶гҒҠеҪ№з«ӢгҒЎгӮігғ©гғ

- йҡңе®ізҰҸзҘүж–ҪиЁӯеҗ‘гҒ‘жңҖж–°гғӢгғҘгғјгӮ№

- жңҖж–°гҒ®иЁҳдәӢ

-

-

йҡңгҒҢгҒ„гҒ®гҒӮгӮӢеӯҗгҒ®е°ұеӯҰе…ҲгҒ®зЁ®йЎһгҒЁгҒқгҒ®зү№еҫҙгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ

-

гҖҗгӮігӮігғҲгғўгғҜгғјгӮҜгӮ№иҘҝе°ҫгҖ‘иҫІзҰҸйҖЈжҗәгҒ§вҖқеғҚгҒҸвҖқгҒЁвҖқеұ…е ҙжүҖвҖқгҒ®ж–°жӢ зӮ№гӮ’й–ӢжүҖ

-

гҖҗз¶ҡе ұгҖ‘д»Өе’Ң8е№ҙеәҰгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢйҡңе®ізҰҸзҘүе ұй…¬гҒ®иҮЁжҷӮеҝңжҖҘзҡ„гҒӘиҰӢзӣҙгҒ—жЎҲгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ

-

HUGгҒҢCareTEXжқұдә¬вҖҷ26гҒ«еҮәеұ•гҖҗе°ұеҠҙ移иЎҢгғ»е°ұеҠҙз¶ҷз¶ҡж”ҜжҸҙBеһӢеҗ‘гҒ‘HUGгҖ‘гӮ’е…ҲиЎҢе…¬й–ӢпјҒ

-

гҖҗйҡңе®ізҰҸзҘүе ұй…¬гҖ‘д»Өе’Ң8е№ҙеәҰгҒ®е ұй…¬еј•гҒҚдёӢгҒ’жЎҲгҒЁгҒҜпјҹгғқгӮӨгғігғҲж•ҙзҗҶ

-

ең°еҹҹгҒ§дҝЎй јгҒ•гӮҢгӮӢе…җз«ҘзҷәйҒ”ж”ҜжҸҙгҒ®дёҖз•ӘгҒ®иҖҒиҲ—гҒЁгҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҒ« гҖҗгӮігғігӮөгғјгғіж ӘејҸдјҡзӨҫж§ҳгҖ‘

-

зӣёи«Үж”ҜжҸҙгҒ§иҰӢгҒӨгҒ‘гҒҹиӘІйЎҢгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹдәӢжҘӯеұ•й–ӢгҖҗдёҖиҲ¬зӨҫеӣЈжі•дәәгҒ“гӮӮгӮҢгҒігҖ‘

-

гӮігӮігғҲгғўгғ•гӮЎгғјгғ гҒҢгҖҗгғҺгӮҰгғ•гӮҜгғ»гӮўгғҜгғјгғү2025гҖ‘гӮ°гғ©гғігғ—гғӘеҸ—иіһпјҒ

-

е®үеҝғгӮ’з©ҚгҒҝйҮҚгҒӯгҒҰгҒҚгҒҹгҒӢгӮүвҖқд»ҠвҖқгҒҢгҒӮгӮӢгҖҗзү№е®ҡйқһе–¶еҲ©жҙ»еӢ•жі•дәәгҒҝгӮүгҒ„ж§ҳгҖ‘

-

гҖҗж–ҪиЁӯйҒӢе–¶гҖ‘ж”ҫиӘІеҫҢзӯүгғҮгӮӨгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ§еӢӨеӢҷгӮ·гғ•гғҲгӮ’зө„гӮҖжүӢй Ҷ

-

- и©ұйЎҢгҒ®гӮӯгғјгғҜгғјгғү